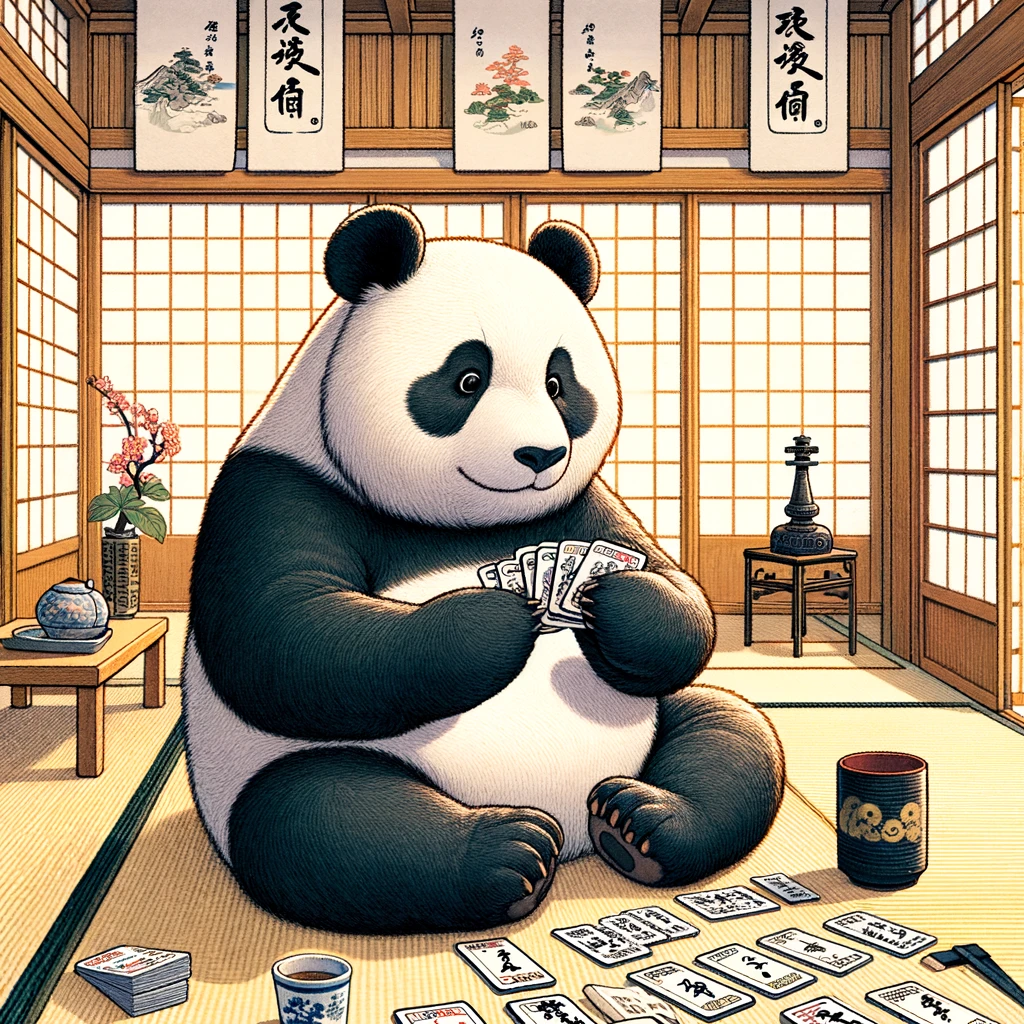

今日は何の日をAI熊猫まる(パンダ)で表現⁉🐼:5月27日は、「百人一首の日」です。🐼: 1235年(文暦2年/嘉禎元年)の5月27日に藤原定家によって小倉百人一首が完成されたことを記念して制定されました。この日は、藤原定家の日記「明月記」に記された日付であり、彼が親友の宇都宮入道蓮生(頼綱)の依頼に応じて選んだ和歌百首が嵯峨の小倉山荘(嵯峨中院山荘)の障子に貼られたことが由来とされています。🐼

5月27日は何の日ですか?

5月27日は、日本でいくつかの記念日があります。主なものは以下の通りです:

- 百人一首の日:1235年のこの日、藤原定家によって「小倉百人一首」が完成したことを記念しています¹。

- 背骨の日:背骨の構成する腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個の数字を並べると「5127」となり、これにちなんで制定されました。

- ドラゴンクエストの日:1986年のこの日、初代「ドラゴンクエスト」が発売されたことを記念しています。

他にも、小松菜の日やツナの日など、食べ物に関連する記念日もあります。また、歴史的な出来事や有名人の誕生日など、多岐にわたる情報がある日です。

百人一首の日について

百人一首の日は、1235年(文暦2年/嘉禎元年)の5月27日に藤原定家によって小倉百人一首が完成されたことを記念して制定されました。この日は、藤原定家の日記「明月記」に記された日付であり、彼が親友の宇都宮入道蓮生(頼綱)の依頼に応じて選んだ和歌百首が嵯峨の小倉山荘(嵯峨中院山荘)の障子に貼られたことが由来とされています。

小倉百人一首は、天智天皇から順徳天皇の時代までの100人の歌人の歌を一首ずつ取り上げた歌集で、二条家で重んじられました。近世になってからは、歌カルタとして競技が行われるほど普及しました。また、百人一首には春夏秋冬の歌がありますが、最も多いのは恋の歌です。百人一首の競技は明治時代から各地で行われ、1904年(明治37年)には競技カルタの統一ルールが制定されました。

このように、百人一首の日は日本の歴史や文化に深く根ざした記念日であり、古典文学や伝統的な遊びに興味がある方にとって特別な日となっています。百人一首を通じて、日本の歌文学の美しさや奥深さを感じることができるでしょう。

百人一首の歌はどんな内容ですか?

百人一首の歌はどんな内容ですか?

百人一首は、日本の古典文学における代表的な歌集で、奈良時代から鎌倉時代初めまでの100人の歌人の和歌を一首ずつ選んだものです。内容は、恋愛、自然、季節の移り変わり、人生の哀歓など、多岐にわたります。特に恋愛を題材にした歌が多く、全体の約43%を占めています。

百人一首の和歌は、五・七・五・七・七の31音から成る短歌形式で、上の句(五・七・五)と下の句(七・七)に分かれています。例えば、次のような歌が含まれています:

- 春過ぎて 夏来にけらし 白妙の、衣ほすてふ 天の香具山(持統天皇)

- 現代語訳:春が過ぎて夏が来たようだ。白く美しい衣を干している天の香具山。

- あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の、ながながし夜を ひとりかも寝む(柿本人麻呂)

- 現代語訳:山鳥の長い尾のように、長い夜を一人で寝るのだろうか。

- 田子の浦に うち出でて見れば 白妙の、富士の高嶺に 雪は降りつつ(山辺赤人)

- 現代語訳:田子の浦に出て見ると、白く美しい富士の高嶺に雪が降っている。

これらの歌は、自然の美しさや人の感情を繊細に詠んだもので、日本人の心情や美意識を反映しています。また、百人一首はカルタとしても親しまれ、正月などの行事で遊ばれることが多いです²。百人一首を通じて、日本の四季や歴史、文化を感じることができるでしょう。

百人一首の歌はどれが有名ですか?

百人一首には多くの有名な歌がありますが、特に覚えやすく、人々に親しまれている歌をいくつか紹介します:

- 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ (天智天皇)

- 現代語訳:秋の田の仮の小屋の屋根は草でできていて、私の着物の袖は露で濡れ続けています。

- ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (在原業平)

- 現代語訳:神話の時代にも聞いたことがないほど、竜田川の水面が紅葉で赤く染まっています。

- 田子の浦に うち出でて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ (山部赤人)

- 現代語訳:田子の浦に出て見ると、白く美しい富士の高嶺に雪が降っています。

これらの歌は、自然の美しさや人の感情を詠んだもので、日本の歌文学の美しさや奥深さを感じさせてくれます。また、これらの歌はカルタとしてもよく使われ、正月などの行事で遊ばれることが多いです。百人一首の中でも特に有名な歌を集めたリストがありますので、興味があればさらに探求してみると良いでしょう。

その他の百人一首の歌です。

もちろんです。百人一首には美しい歌がたくさんありますので、いくつかご紹介します:

- 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ (天智天皇)

- 現代語訳:秋の田の仮の小屋の屋根は草でできていて、私の着物の袖は露で濡れ続けています。

- 春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 (持統天皇)

- 現代語訳:春が過ぎて夏が来たようだ。白く美しい衣を干している天の香具山。

- あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む (柿本人麻呂)

- 現代語訳:山鳥の長い尾のように、長い夜を一人で寝るのだろうか。

- 田子の浦に うち出でて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ (山部赤人)

- 現代語訳:田子の浦に出て見ると、白く美しい富士の高嶺に雪が降っています。

- 奥山に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋は悲しき (猿丸大夫)

- 現代語訳:奥山で紅葉を踏み分けながら鳴く鹿の声を聞く時、秋の悲しさが増す。

百人一首の作者たちについて

百人一首の作者たちは、奈良時代から鎌倉時代初めにかけての日本の歌人たちで、それぞれの時代を代表する詩人や貴族、皇族などが含まれています。百人一首は、藤原定家によって編纂され、各歌人の代表作として一首ずつ選ばれたものです。

百人一首には、天智天皇や持統天皇、在原業平、紫式部、清少納言など、多くの有名な歌人の作品が収められています。これらの歌人たちは、自然の美しさ、恋愛、季節の変化、人生の哀歓などを詠んだ和歌を残しており、日本の文学史において重要な位置を占めています。

百人一首の作者たちの中には、以下のような人物が含まれています:

- 天智天皇:日本の第38代天皇で、百人一首では秋の田の仮の小屋の情景を詠んだ歌を寄せています。

- 在原業平:平安時代の歌人で、恋歌の名手として知られています。

- 紫式部:平安時代の女流歌人で、「源氏物語」の作者としても有名です。

- 清少納言:平安時代の女性歌人で、「枕草子」の作者としても知られています。

これらの歌人たちは、それぞれの時代の文化や感性を反映した作品を残し、後世に多大な影響を与えました。百人一首は、これらの歌人たちの心を伝える貴重な文化遺産として、今もなお日本の伝統文化の中で親しまれています。さらに詳しい情報や各歌人の解説を知りたい場合は、百人一首の作者一覧を参照すると良いでしょう。

百人一首の日の歴史について

百人一首の日の歴史は、以下の段階を経て形成されました:

- 百人一首の成立:百人一首は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した公家・藤原定家によって選ばれたものです。定家は、宇都宮蓮生の依頼に応じて、100人の歌人の和歌を一首ずつ選んで色紙に書き、小倉山荘の障子に貼りました。

- 百人一首の日記の記録:1235年(文暦2年)5月27日、藤原定家が自身の日記「明月記」に、100人の歌人の和歌を選んだことを記録しました。これが「百人一首の日」とされる由来です。

- 百人一首の普及:室町時代に連歌師の宗祇によって「百人一首抄」が著され、小倉百人一首は歌道の入門編として一般にも知られるようになりました。

- カルタとしての百人一首:江戸時代に木版画の技術が普及し、絵入りの歌がるたの形態で庶民に広まり、遊戯としても楽しまれるようになりました。

- 現代における百人一首:現在では、正月の楽しみとして各家庭で行われるほか、室内ゲームとして親しまれ、日本の古典や歴史の風情を学ぶ資料としても利用されています。

以上のように、百人一首の日は、藤原定家の記録に基づき、長い歴史を経て現代に至るまで、日本文化の一部として受け継がれてきました。百人一首は、日本の歌文学の美しさや奥深さを感じさせる貴重な文化遺産です。さらに詳しい情報を知りたい場合は、百人一首に関する資料や文献を参照すると良いでしょう。

百人一首を楽しんでいるパンダのイラスト写真

コメント