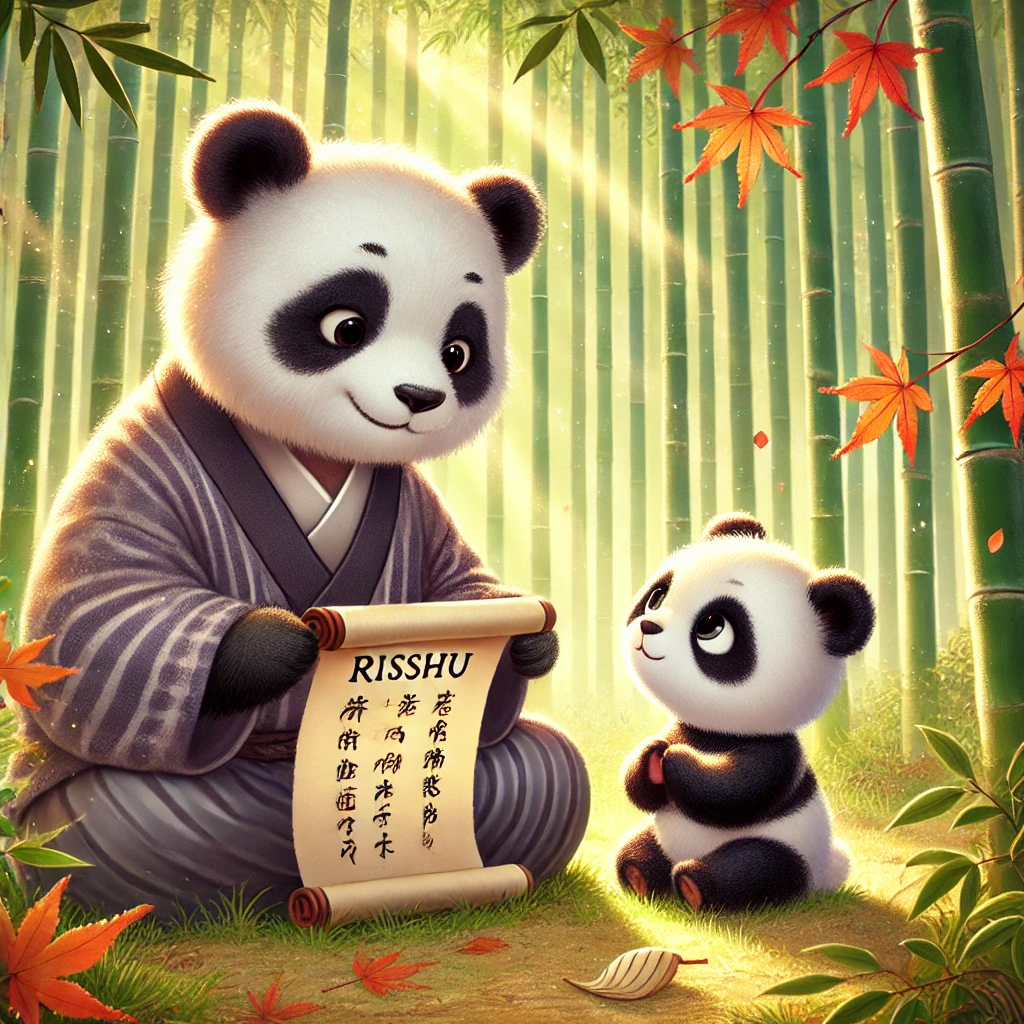

今日は何の日をAI熊猫まる(パンダ)で表現⁉🐼:立秋は、8月7日に秋の始まりを意味する二十四節気の一つです。古代中国で農業の目安として作られ、日本には平安時代に伝わりました。立秋は八節の一つで、夏の暑さが極まり秋に向かう時期を示します。立秋を過ぎると暑中見舞いは残暑見舞いに変わり、お盆などの行事も行われます。🐼

目次

8月7日は何の日ですか?

8月7日は、いくつかの記念日や出来事がある日です。主なものをいくつか紹介しますね:

- 立秋: 2024年の8月7日は立秋で、秋の始まりを意味します。

- 鼻の日: 「は(8)な(7)」の語呂合わせから、日本耳鼻咽喉科学会が制定した記念日です。

- 花の日: 「は(8)な(7)」の語呂合わせから、花に関連する記念日です。

- 花やしきの日: 浅草花やしきが1853年に開園したことを記念して制定された日です。

- 月遅れ七夕: 北日本や九州などでは、旧暦の七夕を8月7日に祝う地域もあります。

また、歴史的な出来事としては、世界初のトランジスタラジオが発売された日でもあります。

立秋の由来について

立秋の由来を段階的に説明しますね:

- 二十四節気の一つ:

立秋は、古代中国で農業の目安として作られた二十四節気の一つです。二十四節気は、1年を24等分し、それぞれの時期に名前を付けたものです。 - 八節の一つ:

二十四節気の中でも特に重要な「八節」の一つとされています。八節とは、夏至と冬至の「二至」、春分と秋分の「二分」、そしてそれぞれの中間にある立春・立夏・立秋・立冬の「四立」を指します。 - 季節の変わり目:

立秋は、夏の暑さが極まり、少しずつ秋に向かって季節が移り変わり始める時期を意味します。暦の上では秋の始まりとされ、立秋を過ぎると暑中見舞いは「残暑見舞い」に変わります。 - 日本への伝来:

この二十四節気の考え方は、平安時代に中国から日本に伝わり、日本の気候や風土に合わせて取り入れられました。 - 文化と風習:

立秋に関連する風習としては、暑中見舞いから残暑見舞いへの切り替えがあります。また、立秋の期間中にはお盆もあり、お墓参りやお盆祭りなどの行事が行われます。

このように、立秋は古代中国の農業暦から始まり、日本の文化や風習に深く根付いている重要な節気です。

立秋の由来を歴史について

立秋の由来を歴史的に段階的に説明しますね:

- 古代中国の起源:

立秋は、古代中国の漢代(紀元前206年~紀元220年)に始まりました。この時期に、農業の目安として二十四節気が作られました。 - 二十四節気の導入:

二十四節気は、太陽の動きを基に1年を24等分し、それぞれの時期に名前を付けたものです。立秋はその中の一つで、夏の終わりと秋の始まりを示します。 - 日本への伝来:

二十四節気の考え方は、平安時代(794年~1185年)に中国から日本に伝わりました。日本の気候や風土に合わせて取り入れられ、農業や日常生活の指針として使われるようになりました。 - 八節の一つとしての重要性:

立秋は、二十四節気の中でも特に重要な「八節」の一つとされています。八節とは、夏至と冬至の「二至」、春分と秋分の「二分」、そしてそれぞれの中間にある立春・立夏・立秋・立冬の「四立」を指します。 - 現代の風習と文化:

現代では、立秋を過ぎると暑中見舞いが「残暑見舞い」に変わります。また、立秋の期間中にはお盆もあり、お墓参りやお盆祭りなどの行事が行われます。

このように、立秋は古代中国の農業暦から始まり、日本の文化や風習に深く根付いている重要な節気です。

立秋について隠居に教わっているパンダのイラスト写真

コメント