神無月とは?秋の深まりを感じる季節の魅力を探る⁉秋も本格的に始まり、涼しさが増す「神無月」という言葉には、古くからの歴史や文化が込められています。今回は「神無月」をテーマに、その由来や季節感について深掘りし、心地よい秋を感じるためのヒントをご紹介します。

神無月とは?秋の深まりを感じる季節の魅力を探る

秋も本格的に始まり、涼しさが増す「神無月」という言葉には、古くからの歴史や文化が込められています。今回は「神無月」をテーマに、その由来や季節感について深掘りし、心地よい秋を感じるためのヒントをご紹介します。

神無月とはどんな月?

神無月とは、日本の旧暦で10月を指します。名前の由来には諸説ありますが、最も有名なものは「神様がいない月」という説です。この時期、全国の神々が出雲大社に集まるため、他の場所には神様がいないとされています。しかし、出雲地方では「神在月」と呼ばれ、神々が集まる特別な時期とされているのです。

なぜ神々は出雲大社に集まるの?

古来からの伝説によると、神無月に全国の神々が出雲大社に集まる理由は、神々が人々の縁結びや人生の運命を話し合うためだと言われています。この出雲の神々の集まりは、毎年行われる大きな神事であり、今でもその伝統は続いています。

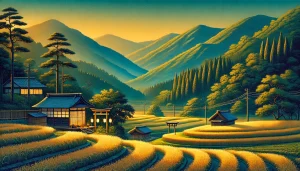

神無月はどんな季節感があるの?

神無月は秋の真ん中にあたるため、自然の中で深まる秋を感じられる季節です。紅葉が始まり、風が少し冷たくなり、温かい食べ物や飲み物が恋しくなる時期です。お月見や秋の収穫祭など、季節ならではの行事もたくさんあり、家族や友人と共に秋を楽しむ絶好の機会です。

神無月の行事やイベントは?

神無月には様々な伝統行事やイベントが行われます。例えば、お月見の他に、秋の収穫を祝う祭りも多く、地元の市場や神社で賑わう様子が見られます。また、運動会や文化祭といった学校行事も盛んで、多くの人々が一緒に楽しむ場面が増える季節でもあります。

神無月におすすめの楽しみ方は?

神無月には、自然を感じながらリラックスする方法がたくさんあります。紅葉狩りや温泉旅行など、秋ならではのアウトドア活動がおすすめです。また、自宅でゆっくりと読書や映画鑑賞をするのも、秋の静かな時間を楽しむ方法の一つです。温かいスープや焼き芋など、季節の味覚も楽しみながら過ごすと、より豊かな時間を過ごせます。

まとめ

神無月は、古くからの文化や行事が詰まった季節です。神々の集まりや紅葉、秋の味覚など、多くの楽しみが詰まっており、心身ともにリフレッシュできる時期です。自然と共にあるこの季節を存分に楽しんでみてはいかがでしょうか?

よくある質問(Q&A)

Q: 神無月の由来は何ですか?

A: 神無月は「神様がいない月」と言われ、全国の神々が出雲大社に集まるとされています。

Q: 神無月にはどんな行事がありますか?

A: お月見や秋の収穫祭、運動会や文化祭など、季節の行事が盛りだくさんです。

Q: 神無月の楽しみ方を教えてください。

A: 紅葉狩りや温泉旅行、秋の味覚を楽しむなど、自然を感じながら過ごすのがおすすめです。

Q: 出雲大社での神事はいつ行われますか?

A: 出雲大社での神事は毎年、神無月に行われ、全国の神々が集まるとされています。

Q: 神無月と他の月の違いは何ですか?

A: 神無月は秋が深まる季節であり、紅葉や収穫祭といった特有の行事が多いことが特徴です。

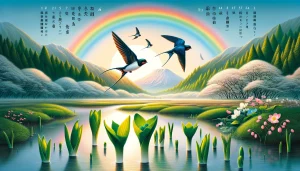

雁の群れ(がんのむれ)

雁の群れは、主に秋と春にV字編隊で移動することで知られています。このV字編隊は、空気抵抗を減らし、長距離飛行を効率的に行うための工夫です。群れを率いるリーダーは定期的に交代し、全体の体力を維持しています。雁は群れを通じて互いに協力し、厳しい環境下でも安全に移動する能力を持つ賢い鳥です。秋には、南への渡りが始まり、季節の変わり目を感じさせる風物詩として人々に親しまれています。

菊の節句(きくのせっく)

菊の節句(重陽の節句)は、毎年9月9日に祝われる日本の伝統行事です。この日は菊の花を飾り、長寿や健康を祈る風習があります。古来より中国から伝わったもので、奇数の中でも最も縁起が良いとされる9月9日に、菊を用いて邪気を払い、無病息災を願います。菊酒を飲んだり、菊の花を浮かべたお湯に入ることで、心身を清めるとも言われ、秋の訪れを感じる行事として親しまれています。

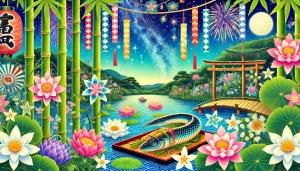

十五夜(じゅうごや)

十五夜(中秋の名月)は、毎年秋の満月を楽しむ日本の伝統行事です。旧暦8月15日に当たる日で、満月を鑑賞しながら、収穫を感謝する風習があります。この日には、すすきや団子、季節の果物を供え、月を眺めながら豊作や健康を祈ります。特に団子は月を象徴するもので、丸い形が満月を表しています。十五夜は、秋の澄んだ空気と美しい月を楽しむ大切な文化として、今も多くの人々に親しまれています。

寒露(かんろ)

寒露とは、二十四節気の一つで、毎年10月8日頃にあたります。秋も深まり、草木に冷たい露が降り始める時期を指します。この頃から秋が本格化し、朝晩の気温が下がり始め、空気がさらに澄んでくることが特徴です。稲の刈り入れや収穫の季節とも重なります。

寒露には以下の三つの候があります:

- 初侯(鴻雁来:がえんきたる):雁が南から渡ってくる時期です。冷え込みが強まり、冬の訪れが感じられます。

- 次侯(菊花開:きっかひらく):菊の花が咲く時期です。秋を象徴する花である菊が満開を迎えます。

- 末侯(蟋蟀在戸:ちりぎりすとにあり):蟋蟀(コオロギ)が戸口で鳴く時期です。夜の虫の声が静かに響き、秋の深まりを感じさせます。

寒露は秋の最盛期を迎える大切な節気で、自然の変化が日ごとに感じられる時期です。

霜降(そうこう)

霜降(そうこう)は、二十四節気の一つで、毎年10月23日頃にあたります。秋が深まり、冷え込みが一段と強くなり、草木に霜が降りる頃を指します。この時期は晩秋にあたり、冬の訪れを感じさせる時期です。秋の収穫が終わり、冬に向けて準備が始まる大切な季節です。

霜降には以下の三つの候があります:

- 初侯(霜始降:しもはじめてふる):霜が降り始める頃です。朝晩の冷え込みが厳しくなり、霜が草木や地面に降りる様子が見られます。

- 次侯(小雨時々降:しぐれときどきほどこす):小雨が時折降る時期です。秋の終わりにふさわしい冷たい雨が降り、季節の変わり目を感じさせます。

- 末侯(楓蔦黄:もみじつたきなり):楓や蔦が黄色く色づく時期です。紅葉が進み、山々や街路樹が美しく染まる、秋の最終段階を迎えます。

霜降は、秋から冬へ移り変わる象徴的な節気であり、自然の美しさとともに、季節の移ろいを感じることができます。

コメント