霜月(しもつき)は11月の古称で、日本の季節感や風情を存分に味わえる時期です。この時期特有の風景や行事、また楽しみ方について詳しくご紹介いたします。この記事では、霜月の由来や特徴、そしてどのようにしてこの時期を楽しむかを見ていきましょう。

霜月とは何ですか?

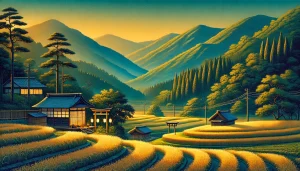

霜月とは旧暦で11月を指し、日本の伝統的な呼び名の一つです。この時期は冬の入口にあたり、朝晩の冷え込みが強くなる頃です。名前の由来は、霜が降りる季節であることから「霜月」と呼ばれるようになったとされています。気温が下がり、冬の準備を始める季節を象徴する言葉です。冬支度が始まり、自然の移り変わりを感じながら、季節の深まりを楽しむことができます。

霜月はまた、日本の伝統文化においても重要な月です。古くから農作物の収穫に感謝する祭りや、冬の訪れを感じるさまざまな行事が行われてきました。霜月は、寒さの中で心を温めるような日本の季節感を象徴していると言えるでしょう。

霜月にはどんな行事があるのですか?

霜月にはさまざまな伝統的な行事が行われます。その一つが「新嘗祭(にいなめさい)」で、新米や収穫した作物を神様に奉納し、感謝の意を表す大切な祭りです。この行事は古くから日本の農耕文化と結びついており、秋の実りに感謝する機会として大変重要な位置づけを持っています。

また、七五三も霜月に行われる行事として有名です。子供たちの成長を祝い、家族で神社に参拝する姿が見られるほか、紅葉が見ごろを迎える季節でもあり、多くの人々が紅葉狩りを楽しむ時期でもあります。紅葉は鮮やかな赤や黄色に染まり、自然の美しさを満喫するのに最適な季節です。この時期には各地で紅葉祭りが開催され、多くの観光客で賑わいます。

霜月の風物詩とは?

霜月の風物詩といえば、紅葉と霜、そして栗や水仙です。特に霜が降りた早朝には、植物や草花が美しい霜に覆われ、幻想的な景色が広がります。また、紅葉も見ごろを迎え、各地で紅葉祭りが開催されます。この時期の風物詩であるイチョウやモミジの紅葉は、鮮やかな黄色や赤に染まり、多くの観光客を魅了します。

さらに、この季節には栗拾いも楽しめます。栗は秋の味覚として親しまれ、栗ご飯や焼き栗など、さまざまな料理で楽しまれます。栗のほくほくとした食感は、寒い季節に心を温めてくれる特別な味わいです。また、寒さが本格化する中で咲く水仙の花も、冬の訪れを告げる風物詩として知られています。水仙の香りは寒い季節に彩りを添え、心を和ませてくれます。

霜月にはまた、冷たい空気がもたらす美しい霜が地面や木々を覆う風景が見られます。霜の結晶が朝日を受けてきらめく様子は、まさに冬の始まりを告げる自然のアートです。この霜景色は早朝にしか見られないため、朝の散歩が特におすすめです。

霜月の七十二候とは?

霜月には、七十二候という古くからの季節の区分が存在します。七十二候は、一年を72の細かな季節に分けたもので、霜月には以下の三つの候があります。

- 山茶始開(つばきはじめてひらく):山茶花が咲き始める時期です。寒さの中で咲く山茶花は、冬の訪れを告げる美しい花です。その凛とした姿は、厳しい寒さの中にも生命の息吹を感じさせます。

- 地始凍(ちはじめてこおる):地面が凍り始める時期で、冬の冷え込みが本格化することを感じさせます。朝晩の冷え込みが強まり、霜が降りる景色が広がります。地面が凍ることで、自然が次第に冬眠の準備に入る様子を目にすることができます。

- 金盞香(きんせんかさく):水仙の花が香り始める時期です。冬に向けて咲く水仙は、寒い季節に彩りを添えてくれます。その清らかな香りと純白の花は、冬の寒さの中で一層際立ちます。

また、霜月の期間には「立冬」も含まれます。立冬は冬の始まりを示し、季節の変わり目として重要な節気です。この期間には三つの候があり、それぞれが冬の訪れを感じさせます。

- 初侯:山茶始開(つばきはじめてひらく):山茶花が咲き始め、寒さの中でその美しい花が冬の到来を告げます。山茶花の開花は、冬が確実に訪れていることを知らせてくれます。

- 次候:地始凍(ちはじめてこおる):地面が凍り始め、冬の冷え込みがいよいよ本格化してきます。朝晩の冷え込みが強まり、霜が降りる景色が広がります。地面の凍りつきは、自然界が冬の眠りに入る準備を整えていることを象徴しています。

- 末候:金盞香(きんせんかさく):水仙の花が香り始め、寒い中でその香りが冬に彩りを与えます。冬の寂しさを和らげてくれる水仙の香りは、季節の変わり目を鮮やかに演出してくれます。

さらに、「小雪」も霜月に含まれています。小雪は、冬の中でもまだ厳しい寒さに至らないが、少しずつ寒さが増していく時期を表します。この期間にも三つの候があります。

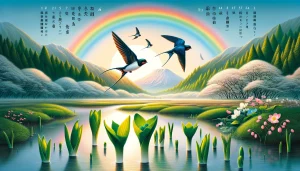

- 初侯:虹蔵不見(にじかくれてみえず):寒さが増してくるため、空に虹が見られなくなる時期です。空気が乾燥し、虹がかかりにくくなることで冬の訪れを感じます。虹が見えなくなることは、寒い季節が本格化している証です。

- 次候:朔風払葉(きたかぜこのはをはらう):北風が吹き、木の葉を落とす時期です。冷たい北風が木々の葉を吹き払う様子が冬の深まりを告げます。木々が葉を落とし、冬の静寂を迎える景色が広がります。

- 末候:橘始黄(たちばなはじめてきばむ):橘の実が黄色くなり始める時期です。冬を迎える準備が自然界で進んでいることを象徴しています。橘の黄色い実は、冬の寒さの中で輝くように見え、季節の変化を感じさせてくれます。

七十二候を通じて、霜月の季節の移ろいをより細かく感じることができます。このように小さな季節の変化を楽しむことで、自然とのつながりを深めることができます。また、七十二候の一つ一つに込められた自然の営みを感じることで、季節をより深く味わうことができるでしょう。

霜月の食文化はどうなっていますか?

霜月には、旬の食材を活かした美味しい料理が多くあります。特に秋から冬にかけての野菜や果物、そして新米が味わい深くなる時期です。この季節には、サツマイモやカボチャを使った温かい煮物、柿やリンゴなどの果物も美味しくいただけます。また、新米を使ったご飯は格別で、炊き立ての香りが季節の訪れを感じさせてくれます。

栗もこの時期の代表的な味覚の一つです。栗ご飯や栗きんとんなど、栗を使った料理は秋の深まりを感じさせてくれます。栗のほくほくとした食感は、多くの人に親しまれています。また、栗はデザートとしても人気があり、モンブランや栗羊羹など、さまざまな形で楽しまれています。

さらに、霜月には大根や白菜などの冬野菜も旬を迎えます。これらの野菜を使った鍋料理は、寒さが増す中で体を温めてくれる理想的な食事です。特に大根は、この季節には甘みが増し、煮物やおでんに最適です。寒い夜には、家族みんなで囲む鍋料理が心も体も温めてくれます。

霜月を楽しむためのアイデアは?

霜月を存分に楽しむためには、紅葉狩りや温泉旅行がおすすめです。紅葉が見ごろを迎えるこの時期、自然の中で散策し、美しい景色を楽しむことでリフレッシュすることができます。また、寒くなってくる季節には温泉がぴったりです。温かいお湯に浸かりながら、体の芯から温まることで、冬に向けた心と体の準備をすることができます。

さらに、栗拾いや水仙の観賞もこの季節ならではの楽しみ方です。栗拾いは家族や友人と一緒に楽しむアクティビティとして人気があり、自然の中で秋の味覚を感じることができます。また、水仙の花を観賞することで、寒い中でも春の訪れを感じることができるでしょう。

また、霜月の楽しみ方としておすすめなのが、家庭での季節の料理作りです。旬の食材を使って料理を楽しむことで、季節を五感で感じることができます。例えば、新米を使った炊き込みご飯や、サツマイモを使ったスイートポテトなど、家族で一緒に料理をすることで、季節の恵みを共有することができます。

冬に向けた準備として、暖かい衣類を揃えたり、冬支度を整えるのも霜月の楽しみの一つです。毛布やストーブなどを用意し、家の中での過ごし方を工夫することで、寒い冬も快適に過ごせます。また、暖かい飲み物を楽しむのもこの季節の醍醐味です。ほうじ茶やゆず茶など、体を温める飲み物を楽しみながら、ゆっくりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

霜月は、紅葉や霜、栗、水仙、伝統的な行事など、日本の四季の美しさを感じられる季節です。この時期ならではの楽しみを見つけて、冬の到来を迎える準備をしましょう。自然や伝統行事、食文化を通じて、心豊かな霜月を過ごしてみてはいかがでしょうか。季節の移ろいを五感で感じながら、霜月を楽しむことで、冬の寒さも心地よいものになることでしょう。

よくある質問

Q: 霜月とは何ですか?

A: 霜月は旧暦で11月を指す日本の古称で、霜が降りる季節を意味しています。

Q: 霜月の行事には何がありますか?

A: 霜月には、新嘗祭や七五三などの伝統的な行事があります。

Q: 霜月の風物詩は何ですか?

A: 霜月の風物詩には紅葉や霜、栗、水仙があり、特に朝晩の霜が美しい景色を作り出します。

Q: 霜月の食文化にはどんなものがありますか?

A: サツマイモやカボチャ、新米、栗などの旬の食材を使った料理が楽しめます。特に鍋料理や栗を使ったデザートが人気です。

Q: 霜月を楽しむ方法は?

A: 紅葉狩りや温泉旅行、栗拾い、水仙の観賞がおすすめです。紅葉を楽しんだり、温泉で体を温めたりすることで、霜月をより豊かに楽しめます。また、家庭での季節料理作りや冬支度も楽しみ方の一つです。

Q: 七十二候としての霜月にはどんな季節がありますか?

A: 霜月には「山茶始開」「地始凍」「金盞香」の三つの候があり、それぞれが季節の移ろいを感じさせます。また、「立冬」や「小雪」も霜月に含まれ、それぞれ初侯、次候、末候として冬の始まりや寒さの深まりを感じることができます。

コメント