「師走(しわす)」の由来は、師(僧侶)が走り回るほど忙しい月という説が有力です。これは、年末に僧侶が各家庭で仏事を行い、供養や年越しの準備を忙しくする様子からきています。また、古語の「仕果つ(しはつ)」、すなわち「年の終わりを仕上げる」という意味から派生したとも言われます。他にも、年神を迎える準備や収穫祭などが重なり、人々が忙しく動き回る時期であることが背景にあります。

師走とは?その意味と由来について詳しく解説!年末に向けた忙しい季節を楽しく過ごすためのポイント

師走とはどんな意味があるの?

師走(しわす)は、日本の伝統的な暦で12月を指す言葉です。この言葉は古くから使われており、年末の忙しさを表現するものとして知られています。現代では、師走は特に「忙しい時期」という意味合いで使われることが多く、年末の仕事の締めや家族行事の準備など、多くの人々が慌ただしく過ごす時期として意識されています。「師走」という言葉には、僧侶(師)が忙しく駆け回る様子や、年の終わりに様々な行事や準備が重なることで、多くの人が慌ただしく過ごす様子が含まれています。年末のこの時期は、仕事の締めや大掃除、年賀状の準備など、何かとやることが多いですよね。この忙しさの中には、過去一年間の締めくくりとしての達成感や、家族や友人との交流を深める機会も多く含まれています。忙しいながらも充実した時間を過ごすことができるのが師走の特徴です。

師走の由来はどこから来ているの?

師走の由来にはいくつかの説があります。最も有名なのは、「師が走る」という表現から来ているという説です。この説によれば、年末には僧侶や師匠と呼ばれる人々が各家庭を回って年の終わりの法要を行うため、忙しく走り回る様子が「師走」と呼ばれるようになったとされています。他にも、「年が終わり、万物が走り去る」という意味合いや、「四季が果てる」という語源から来ているという説もあります。また、「師」という文字には、多くの人々にとって重要な存在が忙しく動き回る様子が連想され、年末の慌ただしさを象徴しています。これらの由来は、いずれも年末に向けての慌ただしさや忙しさを象徴しており、日本人の生活の中に深く根付いています。

師走にやるべきことは何?

師走になると、年末の準備に忙しくなるものです。例えば、年末大掃除は一年の汚れを落とし、新しい年を気持ちよく迎えるための大事な習慣であり、単に家をきれいにするだけでなく、心の整理整頓にもつながります。不要なものを整理することで、新たな気持ちで新年を迎えることができるのです。また、年賀状を書くことも師走の重要なタスクの一つです。最近ではSNSで新年の挨拶を済ませる方も多いですが、伝統的な年賀状はやはり心温まるものです。一枚一枚、相手のことを考えながら書くことで、普段なかなか会えない人とのつながりを感じることができます。さらに、お正月の食材を買い揃えるなど、家庭内での準備も欠かせません。計画的に進めることで、余裕を持って新年を迎えることができます。そして、忘年会などのイベントも年末ならではの楽しみの一つです。家族や友人と集まり、今年一年の思い出を語り合う時間は、特別なものです。

師走の風物詩とは?

師走といえば、街のあちこちで見られるイルミネーションやクリスマスマーケットが思い浮かびます。例えば、東京の表参道や六本木ヒルズのイルミネーションは毎年多くの人々を魅了し、年末の特別な雰囲気を楽しむことができます。年末の風物詩として多くの人々に愛されています。師走の頃には、家族や友人とともにイルミネーションを見に行ったり、クリスマスや忘年会を楽しんだりする機会が増えます。街全体が輝きに包まれ、華やかな雰囲気が漂うこの時期は、多くの人々にとって特別な時間です。また、除夜の鐘の響きも師走ならではの風景です。全国各地のお寺で鳴らされる鐘の音は、私たちに一年を振り返る静かな時間を与えてくれます。除夜の鐘は108回鳴らされ、その音は人々の煩悩を払い、一年の穢れを清める意味があるとされています。こうした風物詩は、日本の伝統と文化を深く感じさせるものでもあり、年末の特別な雰囲気を一層引き立てています。

師走を楽しく過ごすためのコツは?

年末は忙しくなる一方で、家族や友人との時間も大切にしたい時期です。そんな師走を楽しく過ごすためには、事前の計画が鍵です。年末のスケジュールをあらかじめ立てておくことで、余裕を持って行動することができます。また、無理をせず、リラックスする時間を確保することも大切です。好きな音楽を聴いたり、ゆっくりとお風呂に浸かったりすることで、心身ともにリフレッシュできます。さらに、家族や友人と一緒に過ごす時間を意識的に作ることで、年末の慌ただしさの中にも心温まる瞬間を見つけることができます。例えば、一緒に大掃除をしたり、年賀状を書いたりするのも良いでしょう。共に作業をすることで、絆が深まるだけでなく、作業自体も楽しいものになります。そして、無理に全てを完璧にしようとせず、自分にとって大切なことに焦点を当てることが、ストレスを軽減するポイントです。

鮭とは?

鮭(さけ)は、寒冷な海に生息する魚で、日本では特に年末年始に食されることが多い食材です。鮭はその美味しさだけでなく、栄養価も非常に高く、良質なタンパク質やオメガ3脂肪酸を豊富に含んでいます。焼き鮭や塩鮭など、様々な調理法で楽しむことができ、健康にも良い食材です。また、鮭は保存がきくため、年末年始の忙しい時期に重宝されます。おにぎりの具材やお正月の料理にもよく使われ、家族全員で楽しめるのが鮭の魅力です。

かぼちゃとは?

かぼちゃは、師走の時期によく食される冬の代表的な野菜です。特に「冬至」に食べることで、健康や厄除けの効果があるとされています。かぼちゃはビタミンAや食物繊維を豊富に含み、免疫力を高める効果があります。煮物やスープ、天ぷらなど、多様な料理に使えるのも魅力です。かぼちゃを使った料理は、甘みがあり体も温まるため、寒い冬にはぴったりです。特に冬至にかぼちゃを食べる習慣は、昔から「寒さに負けない体を作る」と言われており、家族みんなで食べることで健康を願う行事の一つです。

南天とは?

南天(なんてん)は、師走からお正月にかけて縁起物として重宝される植物です。「難を転じる」という語呂合わせから、家内安全や厄除けのシンボルとして庭に植えられることが多いです。赤い実が美しく、正月飾りにも用いられることが多い南天は、冬の風景に彩りを添えます。また、南天の実は薬効もあるとされ、喉の痛みや咳を和らげる効果があると言われています。そのため、古くから民間療法としても利用されてきました。南天の赤い実は、寒い冬の庭に鮮やかな彩りを加え、新年を迎える準備を整える大切な存在です。

大雪の初侯、次候、末候とは?

大雪(たいせつ)は、冬の節気の一つで、寒さが一層厳しくなり、雪が多く降り始める時期です。この節気はさらに三つの期間(初侯、次候、末候)に分けられます。

- 初侯(しょうこう):閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)

空が寒々とし、冬の季節が本格的に始まることを表しています。自然界では、動物たちが冬眠に入り、人々も暖を求めるようになります。この時期には、冬の寒さを感じるとともに、冬支度を本格的に進めることが大切です。 - 次候(じこう):熊蟄穴(くまあなにこもる)

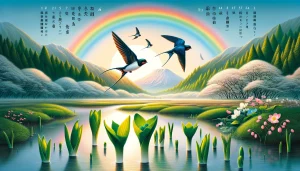

熊が冬眠のために巣穴にこもる様子を指しています。この時期になると、多くの動物たちが活動を停止し、冬の厳しさに備えます。熊だけでなく、他の動物たちも冬眠に入り、自然界が静まり返る様子を感じることができます。 - 末候(まっこう):鱖魚群(さけのうおむらがる)

鮭が川に群れをなして遡上する時期です。この自然現象は、冬の訪れを強く感じさせるものです。川を遡る鮭の姿は、自然の力強さと生命の営みを感じさせる光景でもあります。

冬至の初侯、次候、末候とは?

冬至(とうじ)は、一年の中で最も昼が短く夜が長い日で、太陽の力が一番弱まる時期です。この節気も三つの期間(初侯、次候、末候)に分けられます。

- 初侯(しょうこう):乃東生(なつかれくさしょうず)

夏枯草(かれくさ)が芽を出す頃を指します。この草は冬の寒さの中でも生命力を示し、春の到来を待っています。冬の寒さの中でも芽吹く姿は、希望を感じさせるものです。 - 次候(じこう):麋角解(さわしかつのおつる)

大きな鹿である麋(さわしか)が角を落とす時期です。これは自然界の再生の一環であり、冬の終わりが近づいていることを暗示しています。動物たちが新たな春に向けて準備を始める姿は、自然のサイクルの神秘を感じさせます。 - 末候(まっこう):雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる)

雪の下で麦が芽を出し始める頃です。冬の厳しい寒さの中で、春に向けた新たな命が芽吹く準備を進めています。雪の下でじっと耐えながらも成長する麦の姿は、生命の力強さと未来への希望を象徴しています。

まとめ

師走は一年の締めくくりとして多くの行事や準備が必要な時期ですが、その忙しさの中にも楽しみを見つけることができます。例えば、家族と一緒にイルミネーションを見に行ったり、クリスマスマーケットを訪れたり、年末の忘年会で友人と過ごすことなどが挙げられます。年末の準備を計画的に進めつつ、家族や友人との時間を大切にしながら、心穏やかに新年を迎えましょう。忙しい師走を上手に乗り切り、素晴らしい新年を迎えるための工夫をしてみてください。また、年末には多くの伝統行事や風物詩があり、それらを楽しむことで一年の締めくくりを充実したものにすることができます。忙しい中にも小さな楽しみを見つけ、心に余裕を持ちながら、素晴らしい新年を迎える準備をしていきましょう。

よくある質問/Q&A

Q1: 師走に何をするのが一般的ですか?

A1: 年末大掃除や年賀状の準備、お正月の食材の買い出しなどが一般的です。また、忘年会などのイベントを通じて家族や友人と過ごす時間も大切です。

Q2: 師走の由来は何ですか?

A2: 師が忙しく走り回る様子から「師走」と呼ばれるようになったという説が有名です。他にも、年が終わり、万物が走り去るという意味合いから来ているとも言われています。

Q3: 師走を楽しく過ごすコツはありますか?

A3: 事前にスケジュールを立てることや、リラックスする時間を作ることがコツです。家族や友人と一緒に準備を進めることで、楽しみながら過ごすことができます。

Q4: 師走の風物詩には何がありますか?

A4: イルミネーション、クリスマスマーケット、除夜の鐘などが師走の風物詩として有名です。また、街全体が華やかに彩られることで、特別な雰囲気が漂います。

Q5: 師走という言葉はいつから使われているのですか?

A5: 師走という言葉は平安時代から使われており、日本の伝統的な年末の様子を表しています。忙しさの中にも家族や友人とのつながりを感じる大切な時期です。

コメント