七十二候(しちじゅうにこう)は、日本の伝統的な暦のひとつで、1年を24の節気に分け、それぞれをさらに初候、次候、末候の3つに分けたものです。これにより、1年が72の期間に分けられ、それぞれの候に季節を反映した自然現象や風物詩が表されています。

水無月(みなづき)は、旧暦の6月を指します。現代の暦では6月から7月にかけての期間です。この時期に対応する七十二候は以下の通りです。

芒種(ぼうしゅ)

- 初候(6月5日頃):「螳螂生(かまきりしょうず)」

- カマキリが生まれる時期。

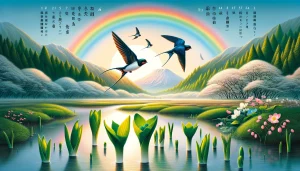

- 次候(6月10日頃):「腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)」

- 腐った草から蛍が生まれるとされた時期。

- 末候(6月15日頃):「梅子黄(うめのみきばむ)」

- 梅の実が黄色くなる時期。

夏至(げし)

- 初候(6月21日頃):「乃東枯(なつかれくさかるる)」

- 夏枯草(なつかれくさ、ウツボグサ)が枯れる時期。

- 次候(6月26日頃):「菖蒲華(あやめはなさく)」

- 菖蒲(あやめ)が花を咲かせる時期。

- 末候(7月1日頃):「半夏生(はんげしょうず)」

- 半夏生(からすびしゃく)が生える時期。

小暑(しょうしょ)

- 初候(7月7日頃):「温風至(あつかぜいたる)」

- 温かい風が吹き始める時期。

- 次候(7月12日頃):「蓮始開(はすはじめてひらく)」

- 蓮の花が咲き始める時期。

- 末候(7月17日頃):「鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす)」

- 鷹の子が飛ぶことを学ぶ時期。

水無月の期間は、夏の訪れとともに多くの自然現象が見られる季節であり、これらの七十二候を通じて日本の自然の移ろいを感じることができます。

あやめ(菖蒲、アヤメ)について

あやめ(菖蒲、アヤメ)は、アヤメ科の多年草で、主に紫色や青色の花を5月から6月にかけて咲かせます。葉は剣のような形で直立します。あやめには「あやめ」「かきつばた」「しょうぶ」の3種類があり、それぞれ異なる環境に生育します。日本では古くから和歌や俳句に登場し、端午の節句や花菖蒲祭りなど文化的な行事にも関わりがあります。日当たりと湿り気を好むため、適切な環境で栽培することが重要です。

あやめ(菖蒲、アヤメ)は、アヤメ科に属する多年草の植物で、日本をはじめとする東アジアに広く分布しています。以下は、あやめの特徴や詳細についての説明です。

特徴

- 学名: Iris sanguinea

- 形態: あやめは草丈が30cmから80cm程度に成長し、花茎の先に花をつけます。葉は剣のような形をしており、直立しています。

- 花: 花は6枚の花弁を持ち、主に紫色や青色をしていますが、白や黄色の品種も存在します。花弁には特徴的な網目模様があり、これがあやめの見分けるポイントとなります。

- 花期: 主に5月から6月にかけて開花します。

あやめの種類

あやめは、以下の3つの代表的な種類に分けられます。

- あやめ(Iris sanguinea): 湿地や草原に自生し、花は紫色が多いです。

- かきつばた(杜若、Iris laevigata): 水辺や湿地に生え、花は大きく、色は青や紫が一般的です。

- しょうぶ(花菖蒲、Iris ensata var. ensata): 主に観賞用に栽培され、花は非常に多様な色と形があります。

文化的な意義

- 和歌や俳句: あやめは古くから日本の詩歌に登場し、その美しさと季節感を表現する象徴とされています。

- 花菖蒲祭り: 日本各地で「あやめ祭り」や「花菖蒲祭り」が開催され、見事な花景色を楽しむことができます。

- 端午の節句: 5月5日の端午の節句には、あやめや菖蒲の葉を用いて邪気を払う風習があります。

栽培と手入れ

- 環境: 日当たりが良く、湿り気のある場所を好みます。

- 土壌: 水はけが良く、適度に湿り気を保つ土壌が適しています。

- 手入れ: 開花後には枯れた花を取り除き、適度に水やりを行うことで、翌年も美しい花を楽しむことができます。

あやめはその美しい花姿と豊かな文化的背景から、多くの人々に愛され続けています。

蛍(ほたる)について

蛍(ほたる)は、コウチュウ目ホタル科の発光昆虫で、初夏から夏にかけて夜間に光を放ちます。日本にはゲンジボタルとヘイケボタルが代表的で、発光は仲間とのコミュニケーションや求愛行動に使われます。幼虫期は水生で清流や湿地に生息し、成虫期は1~2週間の短い寿命で交尾や産卵を行います。清浄な水環境が必要で、水質汚染や環境破壊に弱いため、生息地は減少しています。保護活動や観賞イベントを通じて自然の大切さを再認識する機会を提供します。

蛍(ほたる)は、コウチュウ目ホタル科に属する発光昆虫です。日本では初夏から夏にかけて、夜間にその美しい光を楽しむことができます。以下に蛍の特徴や生活環について説明します。

特徴

- 発光: 蛍は腹部にある発光器で光を発します。この光は、生物発光と呼ばれる化学反応によって生じ、仲間とのコミュニケーションや求愛行動に利用されます。

- 種類: 日本には代表的な蛍として「ゲンジボタル」と「ヘイケボタル」がいます。ゲンジボタルは大きく、強い光を放ち、ヘイケボタルは小さく、やや控えめな光を放ちます。

生活環

- 幼虫期: 蛍の幼虫は水生で、清流や湿地などに生息します。主にカワニナなどの小さな貝を捕食して成長します。

- 成虫期: 成虫は通常、夜行性で、川や田んぼの近くで飛び交います。成虫の寿命は1~2週間と短く、その間に交尾や産卵を行います。

環境

- 生息地: 蛍は清浄な水環境を必要とするため、河川や湿地、田んぼなどの自然豊かな場所に多く見られます。水質汚染や環境破壊に弱いため、近年は生息地が減少しています。

- 保護活動: 蛍の保護のためには、清流の保全や水質改善、適切な植生の管理が重要です。また、地域によっては蛍の観賞イベントや保護活動が行われています。

文化的な意義

- 文学と芸術: 蛍は日本の詩歌や絵画において、夏の風物詩として古くから親しまれています。短歌や俳句にも蛍を詠んだ作品が多く存在します。

- 祭り: 日本各地で蛍をテーマにした祭りや観賞会が開催され、美しい光景を楽しむことができます。

蛍はその美しい光で人々を魅了し、自然環境の指標ともなる大切な存在です。その保護と観賞を通じて、自然の大切さを再認識する機会を提供しています。

梅の実(うめのみ)について

梅の実は、バラ科サクラ属の果実で、日本では古くから親しまれています。直径2~4センチメートルで、緑から黄色に変わり、酸味が強いため生では食べず、加工して利用します。主な利用方法には梅干し、梅酒、梅シロップ、梅ジャムがあり、健康食品としても人気です。栄養価が高く、ビタミンCやクエン酸を多く含み、抗酸化作用や疲労回復効果があります。梅の収穫は夏の到来を告げ、日本の食文化や伝統行事に深く根付いています。

梅の実(うめのみ)は、バラ科サクラ属に属する梅の木から実る果実です。日本では古くから親しまれ、様々な用途に利用されています。以下に梅の実の特徴や利用方法について説明します。

特徴

- 外観: 梅の実は直径2~4センチメートル程度で、緑色から黄色に変わることが多いです。表面はやや毛羽立っており、熟すとやや柔らかくなります。

- 味: 未熟な梅の実は酸味が強く、生で食べることはありません。熟すと酸味が和らぎますが、基本的には加工して利用されます。

- 栽培: 日本全国で栽培されており、特に和歌山県や南高梅が有名です。

利用方法

- 梅干し: 梅の実を塩漬けにし、天日干しして作る保存食。酸味と塩味が特徴で、健康食品としても人気があります。

- 梅酒: 梅の実を砂糖とともに焼酎などに漬け込んで作るリキュール。数ヶ月から1年以上熟成させることで、甘酸っぱい風味を楽しむことができます。

- 梅シロップ: 梅の実と砂糖を一緒に漬け込み、シロップ状にしたもの。水や炭酸水で割って飲むことが多いです。

- 梅ジャム: 梅の実を煮て砂糖と一緒にジャムにしたもの。パンやヨーグルトに合います。

栄養と健康効果

- 栄養素: ビタミンCやクエン酸を多く含みます。

- 健康効果: 梅には抗酸化作用や疲労回復効果があるとされ、昔から夏バテ対策や健康維持に利用されてきました。

文化的な意義

- 伝統行事: 日本では梅の花見が春の風物詩として楽しまれ、梅の実の収穫は夏の到来を告げる重要なイベントです。

- 文学と芸術: 梅は和歌や俳句、絵画などでも多く取り上げられ、その美しさと風味が詠まれてきました。

梅の実は、日本の食文化や生活に深く根付いた果実であり、その多様な利用方法と健康効果から、古くから愛され続けています。

コメント