1月7日は、日本では七草の節句や爪切りの日などの記念日があります。七草の節句は、春の七草を入れた粥を食べて、一年の無病息災を願う風習です。爪切りの日は、新年になって初めて爪を切る日とされています。七草を浸した水に爪を浸けてから切ると、その年は風邪をひかないという言い伝えもあります。

また、カンボジアでは虐殺政権からの解放の日、ロシアではクリスマスなど、他の国でも様々な記念日や行事があります。

1月7日には、歴史的にも重要な出来事が多くあります。例えば、1610年にはガリレオ・ガリレイが木星の衛星を発見しました。1950年には、聖徳太子の肖像が描かれた千円札が発行されました。1989年には、昭和天皇が崩御し、平成の元号が決定されました。

1月7日生まれの有名人としては、第226代ローマ教皇のグレゴリウス13世や、日本画家の千住博などがいます。

1月7日の誕生花は、チューリップ(白)、エリシムム、雪割草、などがあります。チューリップ(白)の花言葉は「失恋」、エリシムムの花言葉は「ときめき」、雪割草の花言葉は「はにかみ屋」です。

以上が、1月7日に関する情報です。その中で、今日は「七草の節句」を取り上げます。

七草の節句とは

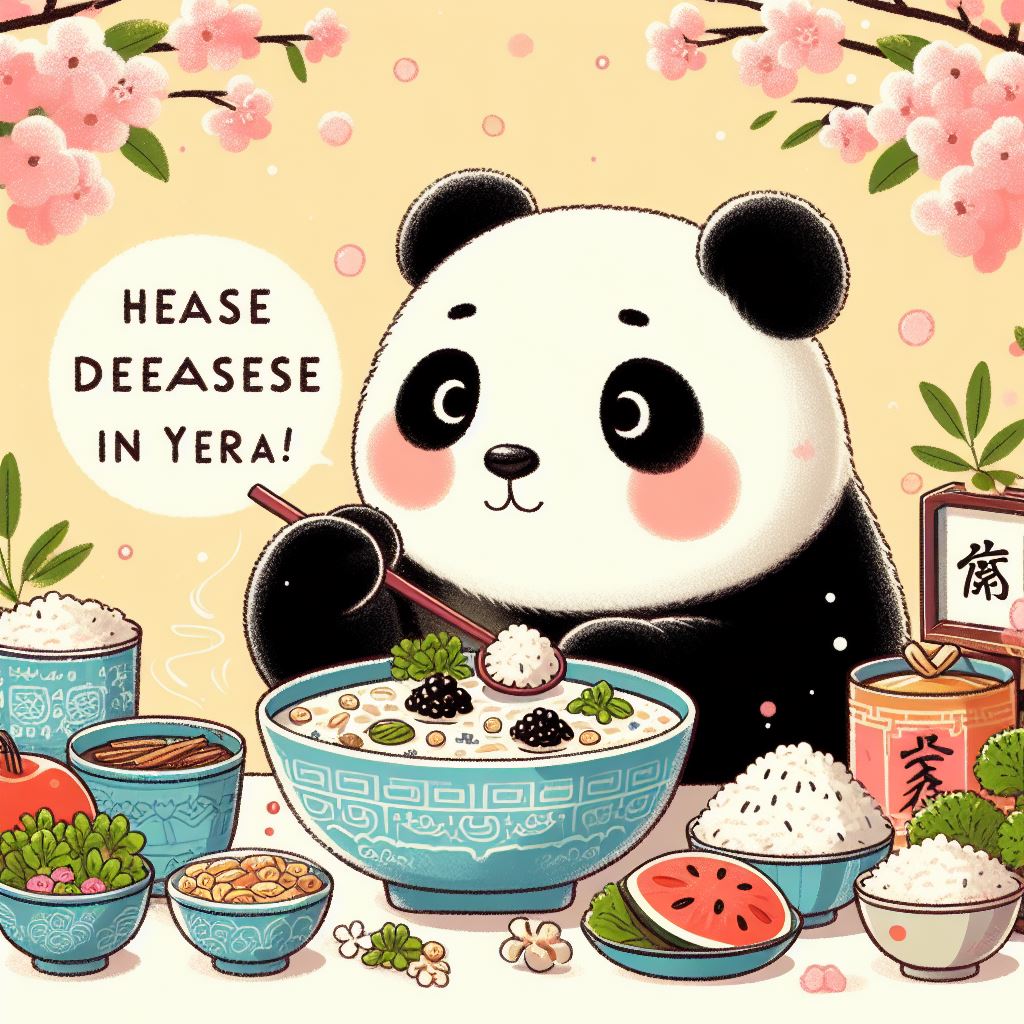

七草の節句とは、1月7日に行われる五節句の一つです。この日には、春の七草を入れたお粥を食べて、一年の無病息災を願う風習があります。

七草の節句は、中国の占いの風習や若菜摘みの習慣などが結びついてできたもので、江戸時代に幕府の公式行事となりました。¹²

春の七草は、せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろです。それぞれに縁起の良い意味や効能があります。

七草の節句の由来

七草の節句には、中国と日本の古代の風習が混ざった由来があります。

中国では、1月7日は「人日」と呼ばれる日で、新年の運勢を占う日でした。この日には、7種類の若菜を入れた汁物を食べて、無病息災や立身出世を願いました。

日本では、年の初めに若菜を摘んで食べる「若菜摘み」という風習がありました。これは、自然界から新しい生命力をいただくという意味がありました。

この中国の風習と日本の風習が奈良時代に伝わり、1月7日に七つの若葉を入れたお粥を食べる習わしが定着しました。

江戸時代には、1月7日は「人日の節句」として五節句の一つに定められ、七草粥は正月のご馳走に疲れた胃腸をいたわる行事食としても親しまれました。

他に五節句について

はい、五節句とは、季節の変わり目に行われる五つの節句のことです。

五節句は以下のとおりです。

- 1月7日:人日(じんじつ)の節句

- 3月3日:上巳(じょうし)の節句

- 5月5日:端午(たんご)の節句

- 7月7日:七夕(しちせき)の節句

- 9月9日:重陽(ちょうよう)の節句

それぞれの節句には、由来や風習、食べ物などがあります。

例えば、1月7日の人日の節句では、春の七草を入れたお粥を食べて、一年の無病息災を願います。

3月3日の上巳の節句は、お雛祭りとして知られており、女の子の誕生と成長を祝います。ひなあられや菱餅などのお菓子を食べたり、ひな人形を飾ったりします。

5月5日の端午の節句は、子供の日として知られており、男の子の誕生と成長を祝います。柏餅や粽(ちまき)などのお菓子を食べたり、鯉のぼりや兜を飾ったりします。

7月7日の七夕の節句は、牽牛星と織女星の伝説にちなんで、恋人や家族の幸せを願います。短冊に願い事を書いて笹に飾ったり、そうめんを食べたりします。

9月9日の重陽の節句は、菊の花を鑑賞したり、菊酒を飲んだりして、健康と長寿を願います。

以上が、五節句に関する簡単な説明です。

コメント