長月(ながつき)は旧暦の9月を指す言葉で、現在の新暦でも9月の別名として使われています。長月の由来にはいくつかの説がありますが、最も有力なのは「夜長月(よながつき)」が略されたもので、秋分を過ぎて夜が長くなることから来ていると言われています。

他にも、稲穂が最も長く成長する時期であることから「穂長月(ほながつき)」が略されたという説や、稲刈りの時期であることから「稲刈月(いねかりづき)」が転じたという説もあります。

長月には他にも「晩秋(ばんしゅう)」「菊月(きくづき)」「長雨月(ながめつき)」などの別名があります。

長月の風習について

長月にはいくつかの伝統的な風習があります。以下にいくつか代表的なものを紹介しますね。

お月見

長月はお月見の季節でもあります。特に旧暦の8月15日に行われる「中秋の名月」は有名です。この日は月見団子やススキを供えて月を鑑賞し、豊作を祈る風習があります。

重陽の節句

9月9日は「重陽の節句」と呼ばれ、菊の花を飾り、菊酒を飲んで長寿を祈る行事が行われます。これは五節句の一つで、古くから続く伝統行事です。

お彼岸

秋分の日を中心にした1週間は「お彼岸」と呼ばれ、先祖供養のためにお墓参りをする風習があります。これは仏教の影響を受けた日本独自の行事です。

稲刈り

長月は稲刈りの季節でもあり、各地で稲刈りの行事やイベントが行われます。これは農業にとって非常に重要な時期であり、収穫を祝う意味も込められています。

これらの風習は、長月の季節感を楽しむための大切な行事です。

長月とは?秋の風情を楽しむ9月の魅力とその過ごし方

長月って何の意味があるの?

長月とは、旧暦での9月を指し、秋の季節感が漂う月です。この時期は、日が短くなり、夜が長くなることから「夜長月」とも呼ばれ、それが縮まって「長月」となりました。長月には、秋の風情を楽しむための多くの行事や習慣があり、日本の文化に深く根付いています。

長月におすすめの過ごし方は?

長月の過ごし方としては、秋の風物詩を楽しむことが挙げられます。紅葉狩りや月見、収穫祭など、自然と共に季節を感じるイベントが多く開催されます。また、読書や芸術鑑賞に時間を使うのも、この時期ならではの楽しみ方です。

長月の食べ物には何がある?

長月には、秋の味覚が豊富に楽しめます。栗やサツマイモ、きのこ、柿などが旬を迎え、それらを使った料理が多く作られます。特に、松茸ご飯や栗ご飯はこの時期の定番です。また、お月見団子などの伝統的なお菓子もこの時期に楽しむことができます。

長月の行事には何がある?

長月には、日本の伝統的な行事が多く行われます。中秋の名月を祝う「お月見」や、祖先の霊を迎え送りする「彼岸」などがその代表です。また、地域によっては収穫祭や祭りが開催され、秋の恵みに感謝する行事も行われます。

なぜ長月は特別な月とされるの?

長月は、秋の深まりを感じさせる月であり、自然の移り変わりを肌で感じることができる特別な月です。また、夏の終わりと冬の始まりの間に位置するため、季節の変わり目を意識しやすい時期でもあります。日本文化においては、この時期を大切にする風習が古くから続いており、今でも多くの人々に親しまれています。

まとめ

長月は、秋の風情を存分に楽しめる月です。自然や文化、食べ物など、さまざまな面から日本の秋を堪能できるこの時期に、ぜひ心豊かに過ごしてみてください。

よくある質問/Q&A

Q1: 長月におすすめの旅行先は?

A1: 長月には紅葉が始まるため、京都や奈良、箱根などの紅葉スポットがおすすめです。また、温泉地でゆったりと過ごすのも良いでしょう。

Q2: 長月の季節感を家で楽しむには?

A2: お月見や読書、秋の味覚を使った料理などを楽しむと、長月の季節感を自宅で堪能できます。

Q3: 長月に行われる伝統行事は?

A3: 中秋の名月を祝う「お月見」や、「彼岸」などが代表的です。

Q4: 長月の由来は?

A4: 長月の由来は、「夜長月」という言葉が縮まったものとされています。これは、夜が長くなる時期であることに由来します。

Q5: 長月の食べ物で人気のものは?

A5: 栗やサツマイモ、松茸、柿など、秋の味覚が豊富に楽しめます。特に、栗ご飯やお月見団子が人気です。

萩について

萩(はぎ)は、マメ科ハギ属に属する落葉低木で、秋の七草の一つとして知られています。日本では古くから親しまれており、『万葉集』にも多く詠まれています。

特徴

- 学名: Lespedeza thunbergii

- 花の色: 赤紫色や白色

- 開花期: 7月から10月

- 高さ: 1.5~2メートル

種類

萩にはいくつかの種類があります。代表的なものには以下があります¹²:

- ミヤギノハギ: 最も広く栽培される種類で、赤紫色の花を咲かせます。

- ヤマハギ: 日本全土に自生し、繊細な印象の花を咲かせます。

- シラハギ: 白い花を咲かせる品種です。

文化と風習

萩は中秋の名月にススキと共に月見団子を供える風習があります。また、花札では7月の絵柄として「萩に猪」などが描かれています。

育て方

萩は耐寒性と耐暑性が強く、初心者でも育てやすい植物です。日当たりの良い場所を好み、適度な水やりが必要です。

彼岸花について

彼岸花(ヒガンバナ)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草で、秋の彼岸の頃に鮮やかな赤い花を咲かせることからその名が付けられました¹²。別名として「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」とも呼ばれ、仏教の天界に咲く花に由来しています。

特徴

- 学名: Lycoris radiata

- 花の色: 主に赤色、まれに白色や黄色

- 開花期: 9月から10月

- 高さ: 30~50センチメートル

文化と風習

彼岸花は墓地や田畑の周辺に多く見られ、昔はその毒性を利用してネズミなどの害獣から作物や遺体を守るために植えられていました²。また、彼岸花は「死人花」や「火事花」などの別名も持ち、不吉なイメージがある一方で、その美しさから多くの詩や歌に詠まれています。

育て方

彼岸花は耐寒性と耐暑性が強く、日当たりの良い場所を好みます。球根植物であり、分球で増えるため、植え付けは6月から8月が適期です。

注意点

彼岸花の球根には有毒なアルカロイドが含まれており、誤って食べると中毒を引き起こす可能性があります。取り扱いには十分注意が必要です。

鶺鴒(セキレイ)について

鶺鴒(せきれい)は、スズメ目セキレイ科に属する鳥で、日本では特にハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイの3種がよく見られます。以下に鶺鴒の特徴や文化的な側面について紹介します。

特徴

- 学名: Motacilla

- 体長: 約20センチメートル

- 生息地: 主に水辺や田畑

- 習性: 尾を上下に振る動作が特徴的で、英名の「Wagtail」もこの動作に由来します。

種類

- ハクセキレイ: 白と黒のコントラストが美しい鳥で、日本全土に広く分布しています。

- セグロセキレイ: 背中が黒く、ハクセキレイと似ていますが、顔の模様が異なります。

- キセキレイ: 黄色い腹部が特徴で、川や湖の近くでよく見られます。

文化と伝承

鶺鴒は日本の文化や伝承にも深く関わっています。『日本書紀』には、イザナギとイザナミが鶺鴒の動作を見て性交の仕方を学んだという伝説が記されています。このため、婚礼の際に「鶺鴒台」という飾りが用いられることもあります。

生息地と行動

鶺鴒は主に水辺に生息し、昆虫や小さな無脊椎動物を食べます。都市部でも見られることがあり、人間に対して比較的警戒心が低い鳥です。

白露について

白露(はくろ)は、二十四節気の一つで、毎年9月7日頃から始まります。この時期は、夜間の気温が下がり、草花や木に朝露が宿り始める頃を指します。白露という名前は、露が降りて白く輝く様子から来ています。

特徴

- 期間: 9月7日頃から9月22日頃まで

- 意味: 夜の気温が下がり、朝露が見られるようになる時期

- 次の節気: 秋分(9月23日頃)

文化と風習

白露の期間中には、いくつかの伝統的な行事や風習があります:

- 重陽の節句(9月9日): 菊の花を飾り、菊酒を飲んで長寿を祈る行事。

- 中秋の名月: 旧暦8月15日に行われるお月見の行事で、月見団子やススキを供えて月を鑑賞します。

- 彼岸の入り(9月20日頃): 先祖供養のためにお墓参りをする風習。

白露は、秋の訪れを感じさせる美しい時期です。

白露の初侯、次候、末候

白露の期間は、七十二候に基づいてさらに三つの時期に分けられます。それぞれの時期について説明します。

初侯: 草露白(くさのつゆしろし)

期間: 9月7日頃から9月11日頃まで

草の葉に白い露が宿り、朝日を受けて白く輝く様子を表しています。この時期は、朝晩の気温が下がり、露が見られるようになります。

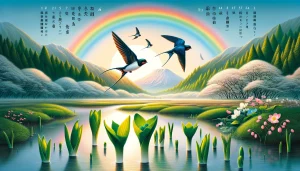

次候: 鶺鴒鳴(せきれいなく)

期間: 9月12日頃から9月16日頃まで

鶺鴒(セキレイ)が鳴き始める時期です。セキレイは水辺に生息し、尾を上下に振る動作が特徴的な鳥です。

末侯: 玄鳥去(つばめさる)

期間: 9月17日頃から9月21日頃まで

玄鳥(ツバメ)が南へ帰る時期です。ツバメは春から夏にかけて日本で繁殖し、秋になると暖かい地域へ渡っていきます。

これらの時期は、季節の移り変わりを感じさせる美しい表現です。

秋分について

秋分(しゅうぶん)は、二十四節気の一つで、毎年9月22日または23日頃にあたります。この日は太陽が真東から昇り、真西に沈むため、昼と夜の長さがほぼ等しくなります。

特徴

- 期間: 9月22日または23日頃

- 意味: 昼と夜の長さがほぼ等しくなる日

- 次の節気: 寒露(10月8日頃)

文化と風習

秋分の日は、日本では「秋分の日」として国民の祝日となっており、先祖を敬い、亡くなった人々をしのぶ日とされています²。また、秋分の日を中心とした1週間は「お彼岸」と呼ばれ、お墓参りや先祖供養が行われます。

七十二候

秋分の期間はさらに七十二候に分けられ、以下の三つの時期に分けられます:

- 初候: 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) – 雷が鳴り響かなくなる時期

- 次候: 蟄虫坏戸(ちっちゅうこをはいす) – 虫が土中に掘った穴をふさぐ時期

- 末候: 水始涸(みずはじめてかる) – 田畑の水を干し始める時期

秋分は季節の移り変わりを感じる大切な節気です。

コメント