季節を楽しむ72候とは、日本独自の季節の区分けで、24節気をさらに細かく三つに分けたものです。それぞれの候は約5日間で、年間を通して72の候があります。「弥生」は、春の季節を指し、具体的には旧暦の3月を意味します。この時期は、自然が目覚め、万物が生い茂り始める季節とされています。

弥生について

72候とは、日本独自の季節の区分けで、24節気をさらに細かく三つに分けたものです。それぞれの候は約5日間で、年間を通して72の候があります。「弥生」は、春の季節を指し、具体的には旧暦の3月を意味します。この時期は、自然が目覚め、万物が生い茂り始める季節とされています。

「弥生」の期間には、72候が細かく分けられており、例えば以下のような候があります(年によって若干の違いがあるため、これは一例です)。

- 啓蟄(けいちつ) – 土の中で冬眠していた虫たちが、地上に出てくる時期を意味します。

- 桃始笑(ももはじめてさく) – 桃の花が咲き始める頃を指します。

- 菜虫化蝶(なむしちょうにかわる) – 菜の虫が蝶に変わる時期を表します。

これらの候は、自然の変化を細やかに観察し、季節の移り変わりを楽しむためのものです。日本では古くから、こうした自然のリズムに合わせた生活が行われてきました。「弥生」の時期は、新しい生命が息吹き、自然が活発になる象徴的な時期と言えるでしょう。

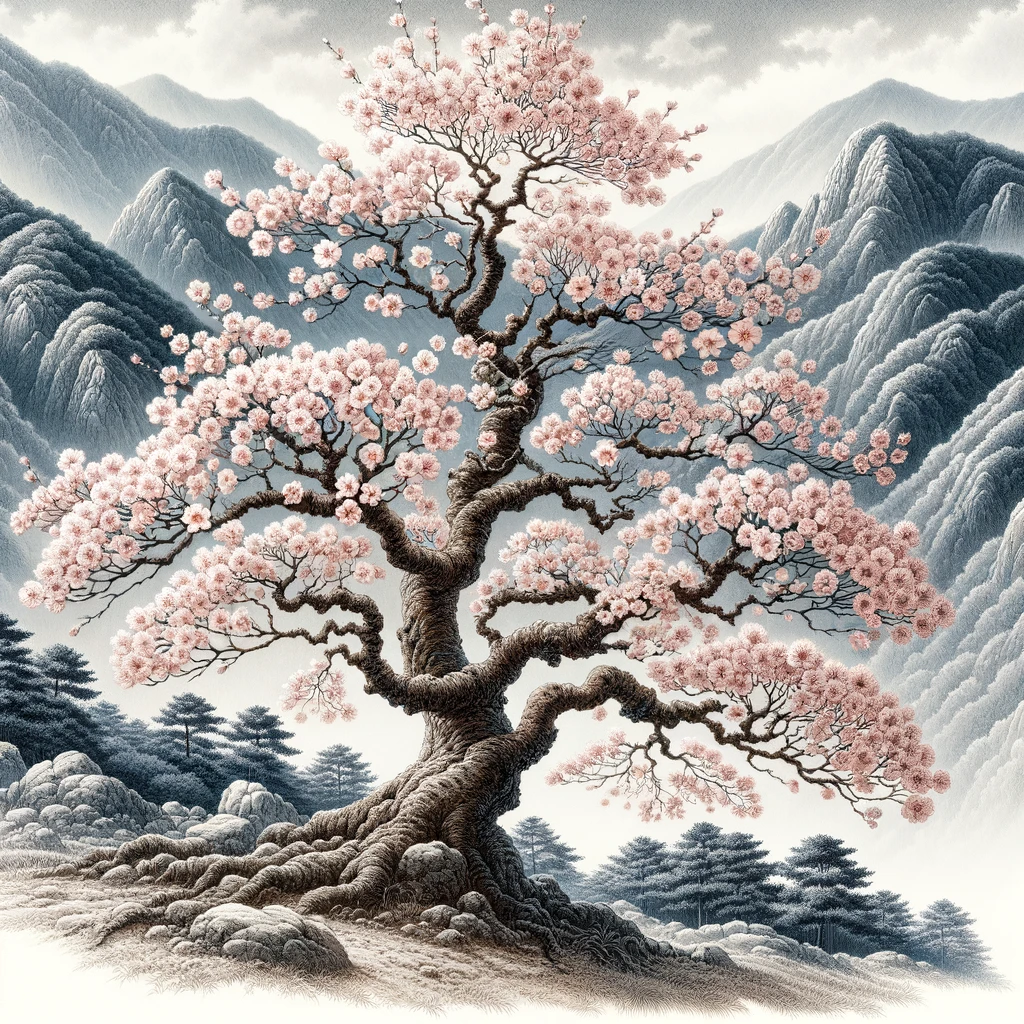

山桜(やまざくら)について

山桜(やまざくら)は、日本固有の桜の種類の一つで、野生の桜として多くの地域で自生しています。山桜は、一般的なソメイヨシノと比べると花が小さく、ピンク色が濃いのが特徴です。また、山地や丘陵地に自生していることが多く、春になると美しい花を咲かせます。

山桜の開花時期は、地域や気候によって異なりますが、一般には4月上旬から中旬頃です。ソメイヨシノよりも少し遅く咲く傾向にあります。山桜は、日本のさまざまな地域で見ることができ、特に山間部や自然豊かな場所での見頃は、訪れる人々に春の訪れを感じさせてくれます。

山桜にはいくつかの品種や亜種があり、それぞれに特徴があります。例えば、エドヒガン(江戸彼岸)やオオシマザクラ(大島桜)などが山桜の一種として知られています。これらの山桜も野生の美しさがあり、日本の春の風景を彩る重要な要素となっています。

山桜はその美しさだけでなく、日本の自然や文化においても大切な役割を果たしています。花見の対象としてだけでなく、日本の風土に深く根ざした存在として、多くの文学作品や芸術作品にも影響を与えてきました。山間部や自然が豊かな地域の春の風物詩として、今もなお多くの人々に愛されています。

ひな祭りについて

ひな祭り、またの名を桃の節句とも呼ばれる、は毎年3月3日に日本で祝われる伝統的な行事です。この日は女の子の健やかな成長と幸福を願う日とされています。ひな祭りの起源は古く、季節の変わり目に悪霊を払い、身を清める儀式から発展したとされています。

ひな祭りの主な特徴は、ひな人形(雛人形)を飾る習慣です。これらの人形は、皇室の衣装を着た帝と皇后をはじめ、さまざまな宮廷の人々を模したもので、特別に設けられた段飾りの上に並べられます。最上段には帝(お内裏様)と皇后(お雛様)が、以下の段には三人官女、五人囃子、仕丁、そして左大臣と右大臣などが配置されます。これらの人形は、古くから伝わる衣装や装飾の細部に至るまで精巧に作られており、家族の歴史や芸術的価値を伝える貴重な品とされています。

また、ひな祭りには特別な食べ物を楽しむ習慣もあります。ひし餅(菱餅)、ちらし寿司、桜餅など、春を象徴する食品が用意されます。ひし餅は緑、白、ピンクの三色で、それぞれ健康、清浄、長寿を象徴しています。

家庭によっては、小さな女の子が自分の人形と一緒にお茶会を開くこともあります。このようにして、ひな祭りは日本の家庭で大切にされる伝統的な行事の一つとなっています。

モンシロチョウについて

モンシロチョウは、シロチョウ科に属するチョウの一種で、日本では春の訪れを告げる代表的な蝶として知られています。学名は「Pieris rapae」といい、世界中の温帯地域に広く分布しています。

特徴

- 見た目: 成虫の翅は白色で、前翅の先端には黒い斑点が1つまたは2つあります。メスの場合は、黒い斑点がより多く見られることがあります。幼虫(青虫)は、緑色をしており、植物の葉を食べて生活します。

- 大きさ: 成虫の翅を広げた時の幅は約40から50mm程度です。

生態

- 食性: 幼虫はアブラナ科の植物を好んで食べ、特にキャベツやブロッコリーなどの農作物に被害を与えることがあります。成虫は花の蜜を吸います。

- 繁殖: 春から秋にかけて、年に数回発生します。メスは卵をアブラナ科の植物の葉裏に産みます。

分布

モンシロチョウは日本全国に分布しており、都市部や田園地帯など、様々な環境で見ることができます。また、ヨーロッパ、北アメリカ、オーストラリアなど世界の温帯地域にも広く分布しています。

文化的意義

日本では、モンシロチョウを春の象徴と捉える文化があります。その清楚で美しい白い姿は、新しい始まりや純粋さを象徴するとされ、春の訪れを感じさせる風物詩の一つとなっています。

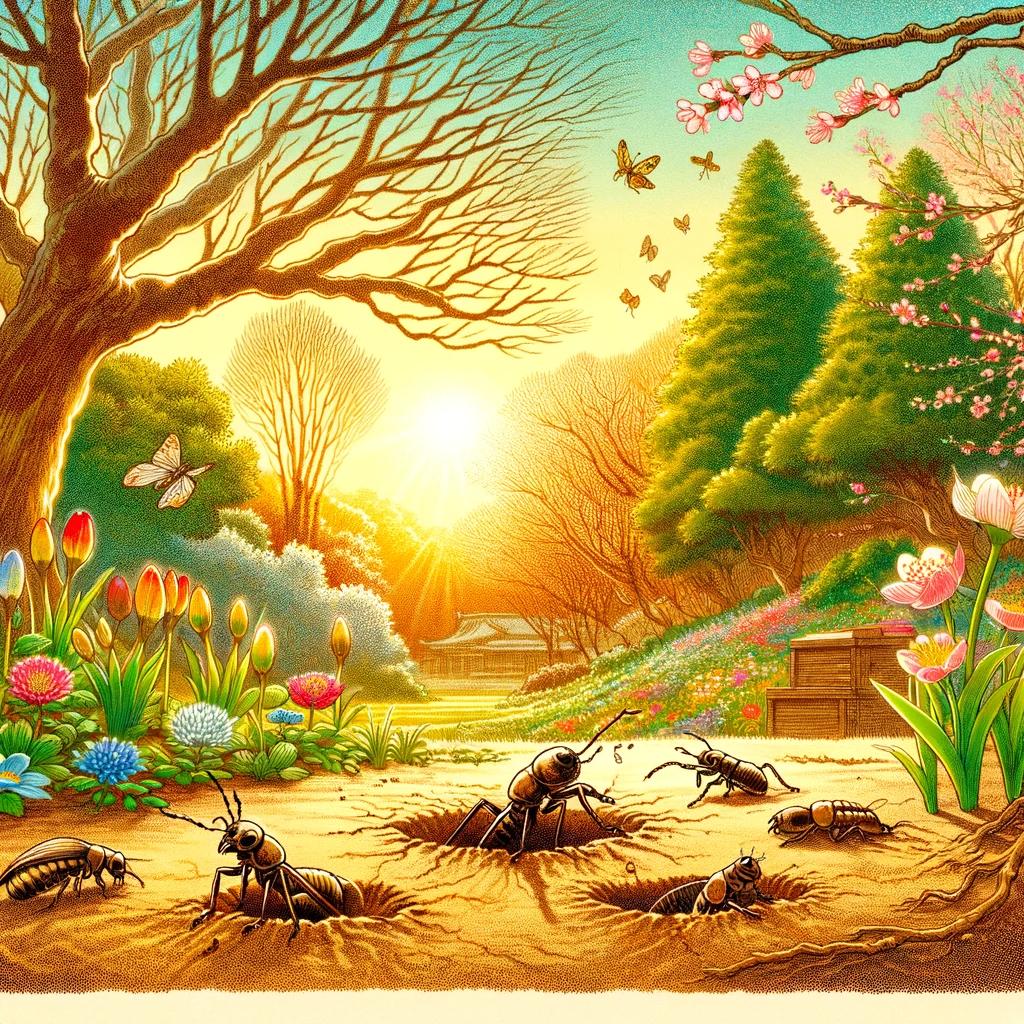

啓蟄(けいちつ)について

啓蟄(けいちつ)は、二十四節気の一つで、春が本格的に始まる時期を示します。この時期は、冬眠していた虫たちが地中から這い出てくることから「啓蟄」と名付けられました。具体的には、太陽の黄経が345度の時点で、旧暦ではおおよそ3月5日から3月20日頃にあたります。この期間は、自然界が冬の静寂から徐々に目覚め、生命が活動を始める兆しを見せ始める時期です。

啓蟄の初候

- 説明: 啓蟄の初候では、土の中から冬眠していた虫たちが姿を現し始めます。この時期には、特に地温が上昇し始め、虫たちが活動を再開するのに適した環境が整います。自然界における生命の復活の始まりを象徴しています。

啓蟄の次候

- 説明: 次候に入ると、植物の芽吹きも活発になります。桃の花や梅の花が咲き始めるなど、春の花が顔を出し始める時期です。虫たちだけでなく、鳥たちも活動的になり、春の訪れを告げる歌声が聞かれるようになります。

啓蟄の末候

- 説明: 末候には、春の暖かさがより一層強まり、全ての生命が冬の眠りから完全に覚める時期です。野にも山にも花が咲き乱れ、虫たちの活動も最盛期を迎えます。春分に向けて、自然の中の生命が一斉に動き出す様子が見られる、春本番の到来を感じさせる時期と言えるでしょう。

啓蟄は、自然界が冬から春へと移り変わる重要な節目であり、生命が再び活発になる希望に満ちた時期を象徴しています。

春分(しゅんぶん)について

春分は、太陽の位置が赤道上にあり、昼夜の長さがほぼ等しくなる時期を指します。この時期は、春の中間点を表し、自然界では植物の成長が加速し、新たな生命が芽吹く象徴的な時期です。春分は24節気の一つであり、一年を二十四に分けた東アジアの伝統的な季節の区切りの一つです。春分を含む期間は、気温が徐々に温かくなり、自然が活発になる変化が顕著になります。

春分の期間は、さらに「初候」「次候」「末候」という三つの候に細分化され、それぞれが春分期の特定の自然現象や生態の変化を表します。

春分の初候

- 説明: この時期は、春分の始まりを告げ、自然界では冬から完全に脱し、春の暖かさが徐々に増していく様子が観察されます。花が咲き始め、昼間の時間が長くなり始めるのが特徴です。

春分の次候

- 説明: 春分の中期にあたり、生物活動がより活発になります。多くの植物が開花し、動物たちも冬眠から覚め、繁殖活動を始める時期です。この時期は、自然の中での生命の循環が最も活発になる段階を象徴しています。

春分の末候

- 説明: 春分の終わりごろで、全ての生命が春の暖かさの中で活動的になる時期です。植物の成長が顕著になり、新緑が目につくようになります。また、春の終わりを告げ、夏への移行期としての役割も担います。

春分とその各候は、自然のリズムと密接に連動しており、人々の生活や農業にとって重要な指標とされてきました。これらの季節の移り変わりを通じて、自然との調和の中で生きる知恵が古来から伝えられています。

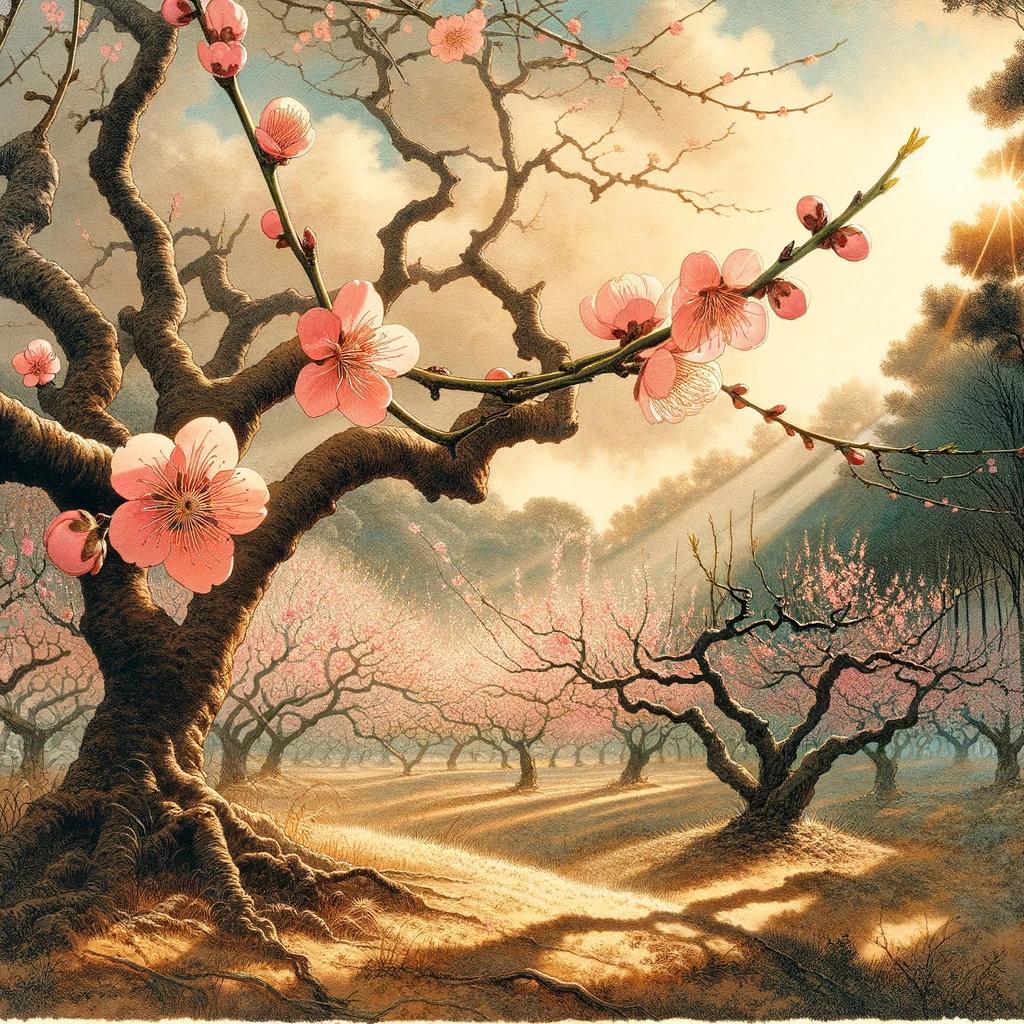

桃始笑(ももはじめてさく)について

桃始笑(ももはじめてさく)は、72候の一つで、この時期は桃の花が咲き始めることを表しています。これは春の訪れを象徴する美しい光景であり、自然の中で新たな生命が芽生える希望の始まりを告げる時期です。桃始笑は、春の暖かさが徐々に増し、日々の中で生命の息吹が強く感じられるようになる季節の変わり目に位置づけられます。

桃始笑の初候

- 説明: 桃の花がほころび始める最初の兆しを捉える時期です。まだすべての桃の木が一斉に花を咲かせるわけではありませんが、最初の花が開き、春の訪れを予感させます。

桃始笑の次候

- 説明: この時期には、より多くの桃の木で花が開花し始め、ピンクの花が風景に色づきを加えます。温かくなる気候とともに、生命力あふれる自然の美しさが際立ちます。

桃始笑の末候

- 説明: 桃の花が満開になる時期で、桃畑や庭園は鮮やかなピンク色に染まります。この時期は、春の盛りを告げ、新しい季節のエネルギーが最高潮に達します。桃の花の美しさは、人々にとって春の喜びを象徴するものであり、多くの場所でお花見や春の祭りが催されることもあります。

桃始笑の期間は、自然界の変化を感じ取り、春の訪れを祝う大切な時期です。この時期の観察を通じて、季節の移り変わりや生命の循環を深く理解することができます。

菜虫化蝶(なむしちょうにかわる)について

菜虫化蝶(なむしちょうにかわる)は、72候の一つで、直訳すると「菜の虫が蝶に変わる」という意味です。この時期は、春の進行と共に、菜の虫(アゲハチョウなどの幼虫)が成長し、蝶へと変態する自然のプロセスを指します。この候は、自然界における生命の循環と再生の象徴であり、生物の生命活動が活発になる春の中期に位置づけられます。

菜虫化蝶の初候

- 説明: この時期は、菜の虫が蝶に変わる過程が始まることを示しています。幼虫が十分な栄養を得て、変態を始める段階です。この時期には、多くの幼虫が繭を作り始めることもあります。

菜虫化蝶の次候

- 説明: 次候では、幼虫が繭の中でさらに成長し、蛹(さなぎ)の状態へと移行します。この時期には、繭が多く見られ、蛹から蝶へと変わる準備が進んでいます。

菜虫化蝶の末候

- 説明: 末候には、蛹から新たな蝶が誕生し、空へ羽ばたく姿が見られるようになります。この時期は、新しい生命の誕生と自然の美しさが際立ち、多くの蝶が花々の間を飛び交う様子が観察できます。

菜虫化蝶の候は、春の暖かさと共に自然が一層活動的になる時期を象徴しており、生命の循環と変化の美しさを感じさせてくれます。この時期は、自然界の驚異と、生物多様性の重要性について改めて考える機会を提供してくれます。

コメント