睦月とは、日本の旧暦で1月を意味する言葉です。お正月に家族や親戚が集まり、仲良くすることから「睦び月」と呼ばれていたのが略されたという説が有力です。現在では、新暦の1月の別名として使われています

睦月には他にも「初春月」「孟春」「新春」「太郎月」などの異名があります。それぞれの月には季節や風物にちなんだ名前が付けられているので、日本の文化や自然を感じることができます。🌸

旧暦と新暦の違いって何ですか?

旧暦と新暦の違いは、基準とする天体が異なることです。旧暦は月の満ち欠けを基にした太陰太陽暦で、新暦は太陽の動きを基にした太陽暦です。

旧暦は、1ヶ月が約29.5日で、1年が約354日です。これでは季節とずれてしまうので、約3年に1回、閏月という余分な月を入れて調整していました。

新暦は、1年が約365.24日です。これも季節とずれてしまうので、4年に1回、閏年という余分な日を入れて調整しています。

日本は明治5年(1872年)に新暦を導入しました。それまで使われていた旧暦は、天保暦と呼ばれる太陰太陽暦でした。

新暦を導入した理由は、海外との交流が活発になり、世界の基準に合わせる必要があったからです。

新暦と旧暦では、お正月はいつですか?

新暦と旧暦では、お正月の日付が異なります。新暦では、お正月は毎年1月1日ですが、旧暦では、お正月は毎年1月下旬から2月中旬ごろになります。 旧暦のお正月は、二十四節気の雨水(うすい)直前の新月の日を1月1日としています。二十四節気とは、1年間の季節を24個の節気に分けたものです。

日本で新年を祝う風習は何ですか?

日本で新年を祝う風習はたくさんありますが、代表的なものをいくつか紹介します。😊

- 除夜の鐘:大晦日の夜にお寺の鐘を108回鳴らして、108の煩悩を払い清める風習です。

- 初詣:元日に神社やお寺に参拝して、一年の無事や願い事を祈る風習です。

- おせち料理:色とりどりの料理を重箱に詰めて、一年の繁栄や幸運を願う風習です。

- お雑煮:お餅を入れた汁物を食べて、長寿や健康を願う風習です。

- お年玉:親や親戚から子供にお金を渡す風習です。貯蓄や金銭的責任を教える意味もあります。

- 門松やしめ飾り:竹や松などで作った飾りを玄関や神棚に飾って、年神様をお迎えする風習です。

- 鏡餅:お餅を二段重ねにして、神棚や床の間に飾る風習です。年神様の依り代とされます。

- 年賀状:新年の挨拶や近況を書いたはがきを友人や知人に送る風習です。

これらの風習には、日本の文化や自然を感じることができるものが多くあります。🌸

鏡餅(かがみもち)

鏡餅とは、お正月に飾る伝統的な正月飾りの一つです。 鏡餅は、大小2つの丸い餅を重ねて、上に橙や昆布などを飾ります。鏡餅は、新年の神様である年神様の依り代として供えられ、一年の幸福や恵みを願います。鏡餅の名前は、昔の丸い銅鏡に似ていることからきています。鏡餅は、1月11日ごろに鏡開きという儀式を行って、お雑煮や餅菓子などにして食べます。

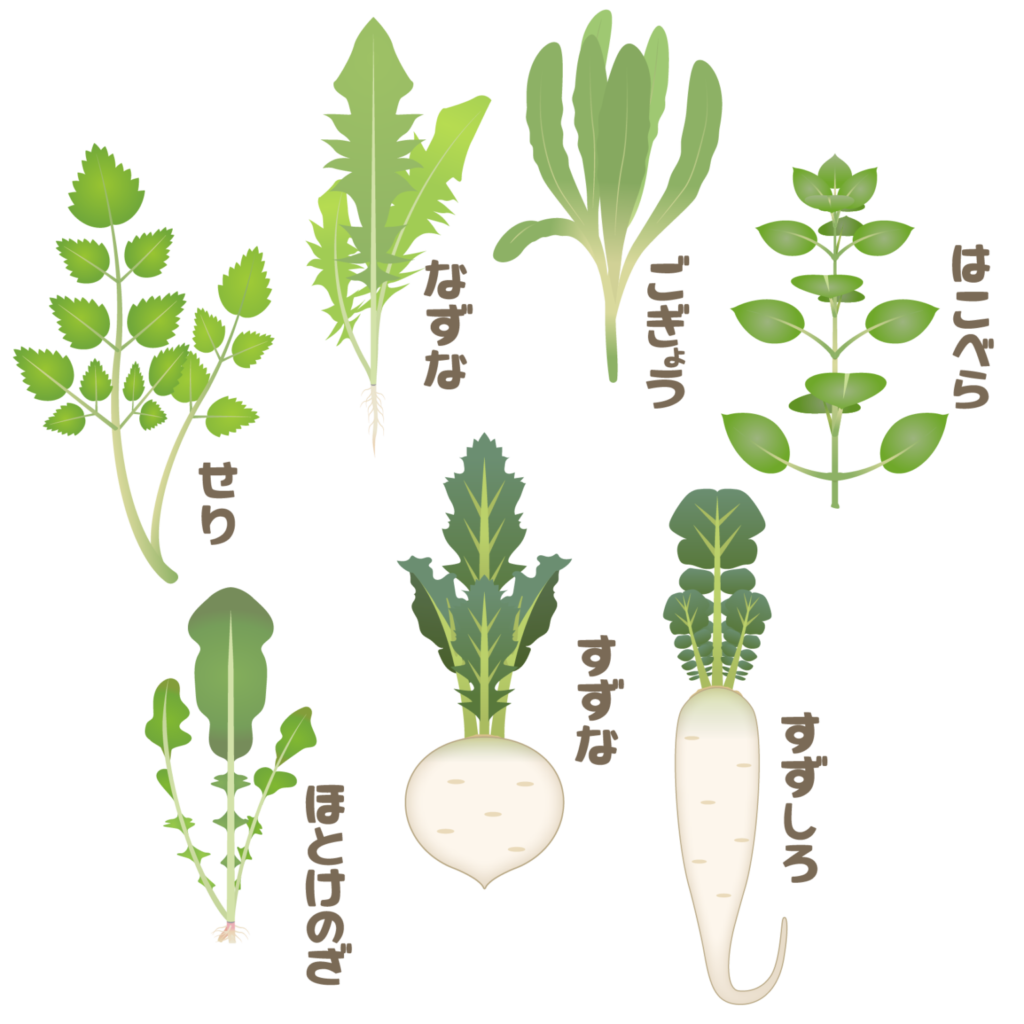

春の七草

春の七草とは、日本の旧暦で1月7日に食べる風習がある7種類の野菜や野草のことです。七草粥というお粥に入れて食べると、一年の無病息災や胃腸の健康を願うことができます。

春の七草は以下のようになります。🌱

- せり:水辺の山菜で香りがよく、食欲を増進する効果があります。²

- なずな:別名はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材でした。²

- ごぎょう:別名は母子草。草餅の元祖で、風邪予防や解熱に効果があります。²

- はこべら:別名はコハコベ。目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなりました。²

- ほとけのざ:別名はタビラコ。水田に生えるキク科の植物で、若い葉を食用にします。²

- すずな:別名はカブ。肥大した根がよく食べられる野菜です。²

- すずしろ:別名はダイコン。大きな根を持つ野菜で、日本ではよく食べられます。²

春の七草には、詠み人知らずの古歌があります。

「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、これぞ七草」

この歌は、五七調になっていて、覚えやすいですね。😊

寒卵(かんたまご)

寒卵とは、鶏が寒い季節に産んだ卵のことです。この卵は他の季節の卵よりも栄養価が高く、長い間保存することができます。寒卵は、大寒の初日に生まれた卵を特に指すこともあります。寒卵は縁起が良いとされ、健康運や金運を願う食べ物として人気があります。

小寒、小寒の候について

小寒とは、二十四節気のひとつで、1月5日頃から1月20日頃までの期間を指します。小寒は「寒の入り」とも呼ばれ、この時期から寒さが本格化し、一年で最も寒い「大寒」に向かっていきます。小寒の時期には、寒中見舞いを出したり、七草粥やふぐのしゃぶしゃぶなどの食べ物を楽しんだりする風習があります。小寒は、冬の寒さを感じるとともに、自然や食文化を楽しむことができる季節です。🌱

小寒の候

小寒の候について、それぞれご紹介します😊

小寒の候は、二十四節気の一つである小寒の時期に使う時候の挨拶です。小寒は、1月6日頃から1月19日頃までの期間で、寒さが本格化することを意味します。

小寒の候は、さらに3つの候に分けられます。それぞれの候は、自然界の変化や動植物の様子を表しています。

- 初候:芹乃栄(せりすなわちさかう):芹が盛んに育つことを表します。芹は春の七草の一つで、香りがよく食欲を増進する効果があります。

- 次候:水泉動(しみずあたたかさをふくむ):地中で凍った泉が動き始めることを表します。水泉とは湧き出る泉のことで、自然界のかすかなあたたかさが感じられる時期です。

- 末候:雉始雊(きじはじめてなく):雄の雉が雌への求愛のために鳴き始めることを表します。雉は日本の国鳥で、美しい羽根も尊ばれてきました。

小寒の候は、寒さに耐えながらも春の訪れを感じることができる季節です。🌱

大寒、大寒の候について

大寒とは、二十四節気のひとつで、1月20日頃から2月3日頃までの期間を指します。大寒は「寒の内」とも呼ばれ、一年で最も寒い時期とされます。大寒の前の半月は「小寒」と呼ばれ、この二つの節気を合わせて「寒の入り」といいます。

大寒の時期には、寒中見舞いを出したり、寒仕込みの酒や味噌を作ったり、寒稽古や寒修行を行ったりする風習があります。⁴⁵ また、大寒に旬を迎える食べ物としては、寒卵や寒蜆などがあります。⁶ 大寒に咲く花としては、蝋梅や水仙などが知られています。

大寒は、二十四節気の最終節で、次の立春が1年の始まりとなります。 大寒の最終日は節分と呼ばれ、豆まきや恵方巻などの行事が行われます。 大寒は、寒さに耐えながらも春の訪れを感じることができる季節です。🌱

大寒の候

大寒の候について、それぞれご紹介します😊

大寒の候は、二十四節気の一つである大寒の時期に使う時候の挨拶です。大寒は、1月20日頃から2月3日頃までの期間で、一年で最も寒い時期とされています。

大寒の候は、さらに3つの候に分けられます。それぞれの候は、自然界の変化や動植物の様子を表しています。

- 初候:款冬華(ふきのはなさく):雪の下からフキノトウが顔を出し始めることを表します。フキノトウは春の七草の一つで、香りがよく食欲を増進する効果があります。

- 次候:水沢腹堅(さわみずこおりつめる):流れる沢の水も凍り付く厳寒の時期、という意味です。水泉とは湧き出る泉のことで、自然界のかすかなあたたかさが感じられる時期です。

- 末候:鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく):雄の鶏が雌への求愛のために鳴き始めることを表します。鶏は日本の国鳥で、美しい羽根も尊ばれてきました。

大寒の候は、寒さに耐えながらも春の訪れを感じることができる季節です。🌱

コメント